Плоское небо

Рубрики: Грёзы, История, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Философия, Фото, рисунки и прочее Когда: 28 декабря, 2012 Автор: Андрей Тесля

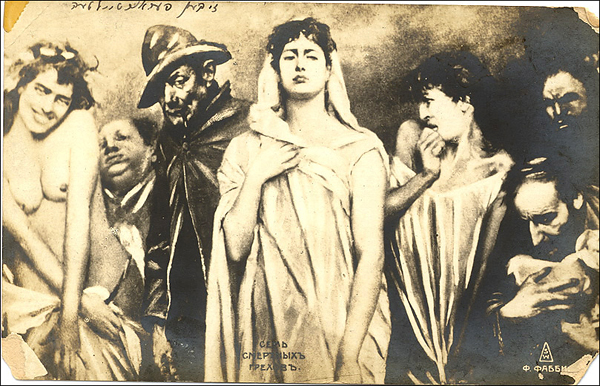

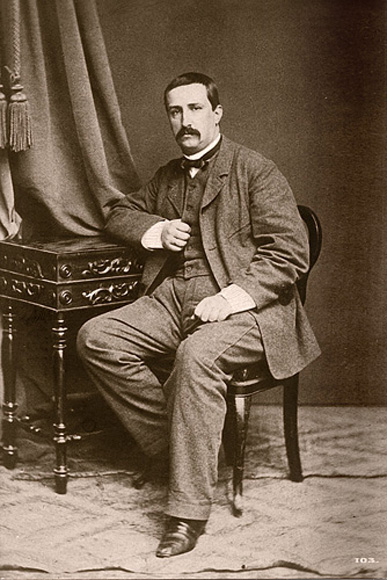

XIX век удивителен своей двойственностью. С одной стороны — век «плоского неба» и рождающихся от него плоских мыслей. Век, когда властителями дум были Ренан и какой-нибудь Кропоткин. Ведь сейчас ни того, ни другого перечитывать невозможно, но тогда они были не «популярными авторами», а интеллектуальными лидерами — над ними задумывались, их комментировали… Время уверенной в себе буржуазии — с тупой (как и всякая необоснованная самоуверенность) верой в прогресс. Константина Леонтьева можно за многое не любить (он в изобилии предоставляет к тому основания), но вот нелюбовь к буржуа — в которой он смыкается с Герценом — это физиологическое отвращение. Отвращение при мысли, что ради всего этого была всемирная история — и этот самый сытый буржуа, в котелке и с «неплохой сигарой», уверенно заявляет: «да, ради меня и была». И ничто его не тревожит, и смущения от этого он не испытывает. А если что не так — так это временно, «эволюция», равномерный прогресс все поправят (подразумевая, что если где еще нет контр Кука, там их вскоре откроют, построят железную дорогу, а на станции откроют буфет).

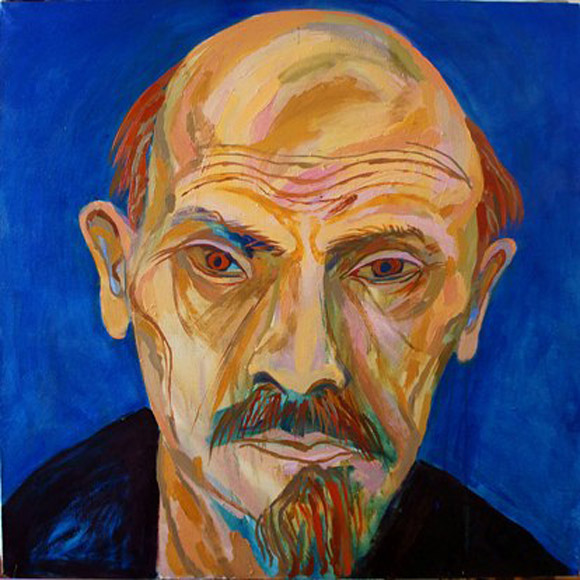

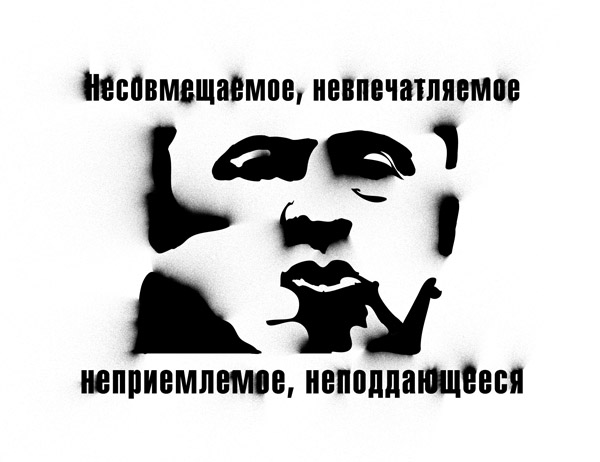

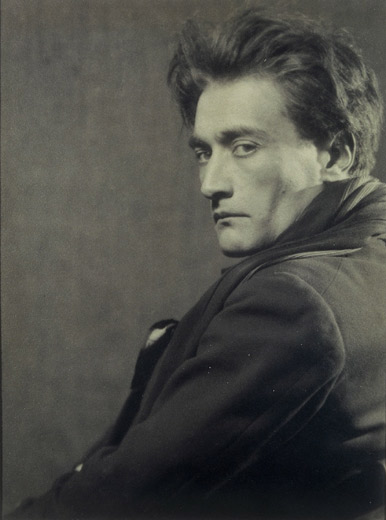

А с другой – подо всем этим совсем другая жизнь, иная мысль. Перебирая первое попавшееся: Гегель, Кьеркегор, Толстой, Лесков — это ведь тот самый XIX век. Их читают, некоторые из них даже герои своего времени — но понимают их обычно на уровне Гайма или в лучшем случае брошюры Волынского о Лескове. Эта мысль «по краям» — то, где живет совсем иное (уже не повторяющееся в XX в. — который многое из того, «по краям», сумеет прочесть куда более внятным взором, но это будет осознанием «по прехождении границы»). Тургенев, который умнее и куда зорче своих книг — там все губится «идеальной формой», «лиризмом», приносящими ему успех при жизни, славу «первого писателя» и даже первому из русских — мировое признание. Чтобы дальше по Августину – будучи героем мира сего, получить награду свою в мире сем. Но сам он видит больше, чем пишет для публики – сам себя останавливая, одергивая за руку. Как и отчаявшийся взгляд Суворина, публично держащегося «общего языка своего времени» (ту разницу между статьями А.С. и его дневником, в которой обычно видели разницу между политической позицией Суворина и его «действительными взглядами», на мой-то взгляд относить к политике вряд ли имеет серьезный смысл — разрыв между языками, тем, которым Суворин говорит вовне, и тем, что он может написать для себя и для близких своих). (далее…)

На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».

На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».