Игорь Сид: Вселенная расширяющихся идентичностей

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Мысли, Опыты, Перемены, Путешествия, Разные тексты, События, Трансцендентное, Философия, Фото, рисунки и прочее Когда: 21 января, 2019 Автор: Александр Чанцев

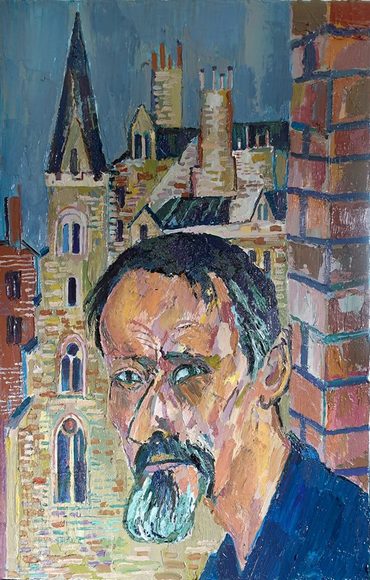

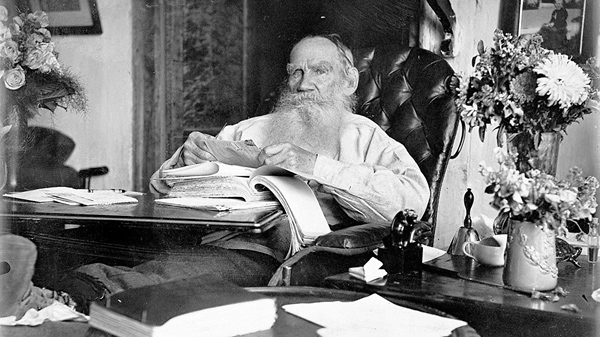

Презентация сборника «Геопоэтика» в редакции Гефтер.ру 24.11.2017. Фото Ольги Балла.

Поэт, эссеист, антрополог, финалист премии «Нонконформизм» 2018 года со сборником эссе и научных статей «Геопоэтика» (СПб.: Алетейя, 2017) и единственный российский автор готовящегося к выходу в Берлине аналитического сборника «Сирены войны», посвящённого конфликту в Украине, — о науке геопоэтике и жанре травелога, «времени животных» и новом тотеме для России, субъектности Крыма и инновациях из Африки, «интеллектуальном идиотизме» и миссии переводчика.

Александр Чанцев: Начать беседу имеет смысл, пожалуй, с последних новостей — со «Словаря культуры XXI века» под редакторством Вадима Руднева, представленного твоими словарными статьями в недавнем 32-м выпуске «Комментариев». Что ты можешь рассказать об этом проекте? Чем ещё, кроме хронологии, он отличается от рудневского «Словаря культуры XX века»?

Игорь Сид: Проекты эти, как ни странно, в чём-то почти противоположны. Прежний словарь по определению был итоговым. Вышел перед самым Миллениумом, так что эпитет «эпохальный» справедлив в обоих смыслах. И «монументальный» — тоже в обоих.

О новом же веке речь пока идёт условно. В разгаре ещё только первая четверть, это даже не «промежуточные итоги». Замысел в том, чтобы ухватить процесс формирования новых международных понятий — отражающих глобальные (как правило) социокультурные и иные тенденции и феномены, ещё недавно незаметные. Либо вообще не существовавшие. Ловить сетью речные струи! Труд сомнительный, но совершенно захватывающий. (далее…)