Граница между правом и бесправием. О консерватизме и национализме в их сопряжении

Рубрики: Будущее, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 1 июня, 2012 Автор: Андрей Тесля

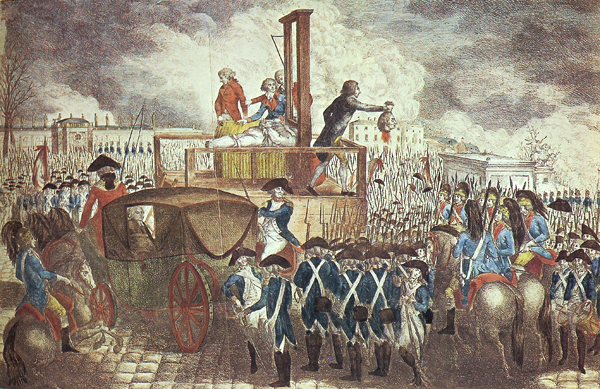

Консерватизм, что общеизвестно, возникает как реакция на Французскую революцию – общество пришло в движение непосредственно доступным наблюдению и осознанию образом, менялось то, что представлялось ранее неизменным – и потому самоочевидным.

Собственно, любая эпоха радикальных политических и социальных перемен (причем, пожалуй, политических в большей степени, чем социальных) порождает рефлексию, выставляя власть и общество на столе анатомического театра. То, что ранее было сокрыто – или, куда чаще, просто невидимо в силу привычности взгляда, поскольку нам почти невозможно дистанцироваться от той ситуации, в которой мы находимся, от той среды, в которой протекает наша жизнь – перемены делают явным: наблюдателю дано видеть, как утрачивается и обретается власть, как возникают новые социальные слои. То, для чего в «нормальных» условиях требуются десятилетия и века – в эти периоды протекает со скоростью, соизмеримой с динамизмом театрального действа: дается классическая трагедия с ее единствами, когда все, сколь бы не была сложна и долга его предыстория, сходится в одной точке в один момент времени. Из катастрофы XVII века рождается философия права, сосредоточенная на праве публичном – на том вопросе, как возможно публично-правовое регулирование, стремясь в праве отыскать исток и смысл государства – и тем самым ставя в центр размышлений сам феномен «права», границу, пролегающую между правом и бесправием. (далее…)

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.