Красота через границы

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 20 января, 2017 Автор: Александр Чанцев

Рецепция эстетики Т. Манна в творчестве Ю. Мисимы

-

Плохо вы меня знаете, если, восхищаясь эстетической

стороной моего творчества, пренебрегаете и нравственными

предпосылками, без которых оно немыслимо (…)

Томас Манн. Письмо г-ну Кинбергу. 1937

При всей оригинальности японской культуры в ней всегда было сильно влияние заимствований. Так, кроме буддизма и даосизма из Индии через Китай и Корею, письменности из Китая, в основном из Китая же было заимствовано большинство ставших традиционно японскими искусств.

А литература нового времени сформировалась после Реставрации Мэйдзи под влиянием переводов европейской и во многом русской литературы, театр – под воздействием знакомства с французским театральным искусством и т.д.

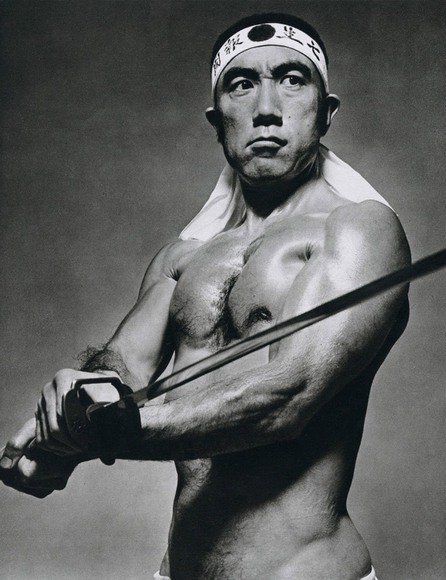

Западное влияние было ощутимо и в ХХ веке – и даже у таких писателей, имеющих имидж сугубо оригинальных и, более того, «западников», как Юкио Мисима.

Для определения генезиса эстетики Мисимы мы сравнили ее с эстетикой немецкого писателя Томаса Манна (1875 – 1955), автора, который, по признанию самого Мисимы, был не только его самым любимым писателем, но тем, кто более всего повлиял на формирования его стиля и эстетики в целом.

В наследии Мисимы, даже среди его достаточно многочисленных эссе и автобиографических материалов, не удается отыскать какого-либо отдельного произведения, посвященного разбору его рецепции творчества Манна и изложению взглядов Мисимы по вопросу эстетики Манна. Однако рассыпанные по отдельным его произведениям высказывания, а также данные, приведенные в «Словаре Юкио Мисимы», дают нам некоторые основания для анализа общего отношения Мисимы к творчеству немецкого писателя, а также для реконструкции воззрений Мисимы на эстетическую систему Томаса Манна. (далее…)