ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

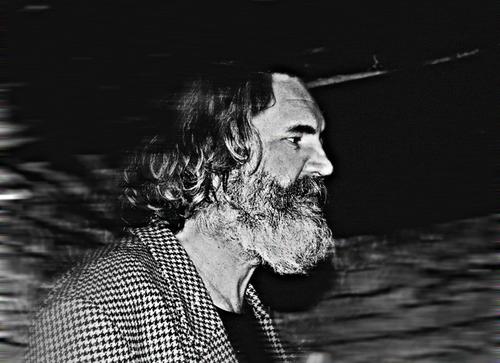

7. Владимир Берязев.

Сибирский поэт, дебютант нашего конкурса. Крепкая, несколько сучковатая патриотика. Интонация, скорее, заёмная; мысли, во всей их незатейливости, самородные… Напомнил мне питерского поэта Сергея Дроздова, погибшего несколько лет назад. Либералы его не печатали. Я послал стихи Дроздова в газету «Завтра», но там их почему-то не напечатали тоже.

По пологим снегам вдоль берёз по холмам невысоким

Мы поедем с тобой на восток в Буготакские сопки,

Где над настом прозрачные рощи слегка розоваты,

И просторы воздушные дремлющей влагой чреваты.

Снова в глянцевых ветках февраль привечает синицу,

И меняет оковы мороза на льда власяницу,

Чтоб по корке наждачной сосновое семя летело

По полям по долам до златого от солнца предела.

Мы поедем в деревню, где в бане поленья багровы,

А «Лэнд-Ровер» на старом дворе популярней коровы.

Там над прорубью цинковый звон, и вторую неделю

Месяц плещет хвостом, в полынье поджидая Емелю.

Я по-русски тебе говорю, пригубивши водицы,

Не годится роптать, коли тут угадали родиться.

Я, как старый бобёр, здесь — подвластный и зову и чуду —

По весне, после паводка, буду мастырить запруду…

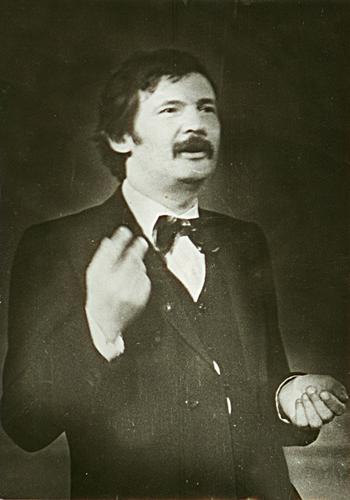

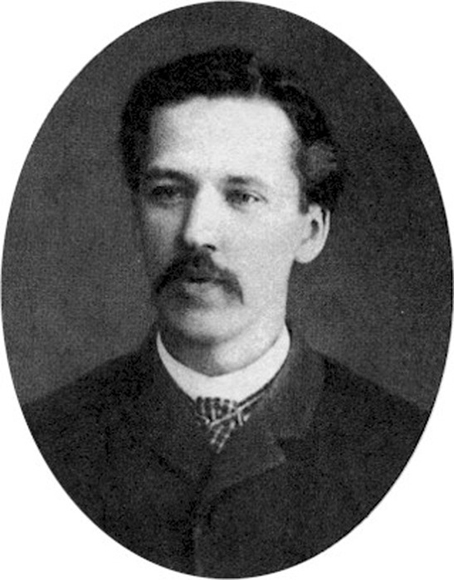

8. Владимир Богомяков.

Тюменский поэт. Профессор. Участвует в конкурсе во второй раз. Михаил Булгаков жаловался жене на ружье со сбитым прицелом: целюсь, мол, точно, а все время промахиваюсь. Схожее ощущение у меня от стихов В.Б.: пуля летит в десятку, именуемую шедевром, но в последнюю долю секунды виляет куда-то в сторону. Но вообще-то поэт примечательный и, может быть, замечательный.

Хайдеггер писал, что кирзовые сапоги увеличивают скорость ходьбы.

А полусапоги из полиуретана не канают и в штате Монтана.

Хайдеггер вязал рыбачьи сети перед лютыми кудесниками во дворе.

За 20 секунд свернул из бумаги Феофана и подарил сопливой детворе.

Так потом Феофан и остался у мальчонок.

Честно говоря, боялись его допускать до девчонок.

Петина душа стала вроде синички и влетела в большой и тёмный дом.

Там раздутый Феофан безглазый сидел за деревянным столом.

«Кто тебя звал сюда? Что тебе надо, мать твою дурака ети?»

А душенька ударялась в стены и окна и от страха не могла ничего произнести.

Вздохнул Феофан, отворил окошко и душа, не помня себя, в небеса унеслась.

А Феофан пошёл и поставил чайник, вздыхая что в доме тараканы и грязь.

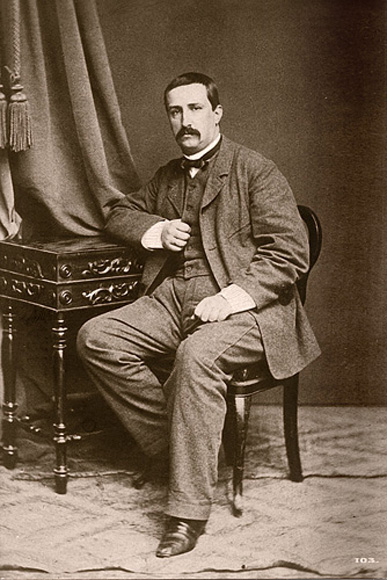

9. Ксения Букша.

Петербургская поэтесса (и прозаик). В третий раз участвует в конкурсе. «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». Понятно всё, кроме одного, — а зачем всё это написано. При том что и написано, повторяю, неплохо. Самодостаточный поэтический мотив мне удалось разглядеть лишь в одном – не похожем на остальные – стихотворении. Вот оно: Читать дальше »