«Театр яда»: лабиринт без выхода

1 марта, 2013

АВТОР: Анатолий Рясов

Представим множество разветвленных коридоров, пересекающихся и снова расходящихся в разные стороны. И каждая скрытая вдали ниша – это не лаз наружу и даже не тупик, но всегда – еще один поворот. Представим огромный лабиринт без выхода. Но не в том смысле, что мы просто не можем его найти, а спасительные двери – где-то слишком далеко. Речь идет именно о безвыходном лабиринте, как если бы он замыкался сам на себя. И некто блуждает по нескончаемым коридорам, зная, что никогда отсюда не выберется. Зачем же бродить? Ради процесса. Банальный отклик заранее готов. Что ж, пусть останется такой ответ, хотя бы и за неимением другого. Это процесс в кафкианском смысле – жестокий и мучительный. Но длящийся и неостановимый. Сродни держанию обугленных пальцев над зажигалкой. Когда рука почему-то забывает о естественном рефлексе и не отдергивается. А глаза зачем-то продолжают всматриваться в пятна ожогов.

«иногда» слишком часто.

вовремя потерянное время лучше

проторенных следов.

приступим, загодя перешагнув,

сто раз окрысившись вширь —

в тартарары.

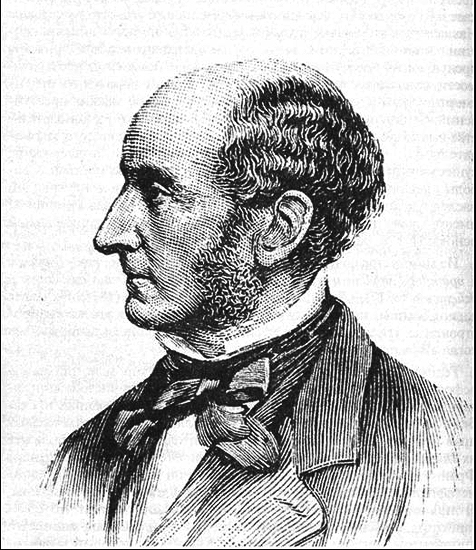

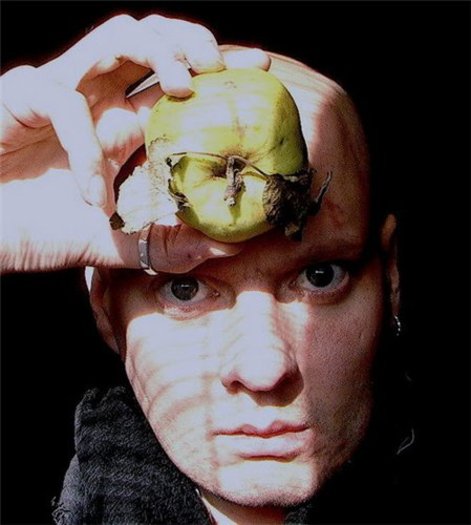

Писать о «Театре яда» невыносимо и стыдно. Невыносимо, потому что это и есть то самое попадание в странный лабиринт, где слова сопротивляются привычным значениям, где каждое из них мутнеет и начинает казаться неподходящим. А стыдно, потому что это нужно было сделать десять, пять, да хотя бы один год назад, когда прочитавший текст мог сходить на выступление и увидеть все своими глазами, а не сейчас, через несколько месяцев после смерти основателя группы, автора текстов и музыки – Яна Никитина. Может быть, единственным оправданием, если здесь вообще можно заводить речь об оправдании, оказывается то, что бесконечный монолог всегда декламировался Никитиным с немыслимой скоростью, и, представлялось, что любая фиксация сегодняшнего этапа не успеет за темпами произносимых слов. Неизбежно пришлось бы упустить то, что успело прозвучать за время, ушедшее на осмысление услышанного. Читать дальше »