Всеволод Задерацкий, рассказчик историй

13 мая, 2013

АВТОР: Виктория Шохина

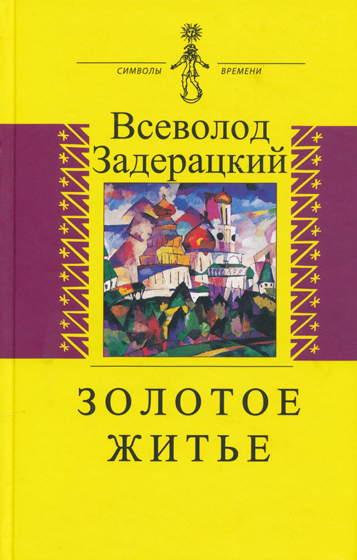

О композиторе, который тискал романы на зоне, и о его книге «Золотое житьё»

Музыку Всеволода Задерацкого (1891-1953) называют «потерянной классикой ХХ века», а самого композитора сравнивают с Шостаковичем. При жизни его сочинения не печатали и не исполняли. Но он всё равно писал — вопреки. И не только музыку, но и прозу, которая и составила книгу «Золотое житьё» (М.: Аграф, 2012, серия «Символы времени» Предисловие В. Задерацкого-младшего ).

Жизнь как роман

Линия его жизни причудлива и извилиста. Из этих извивов мог бы составиться роман, сколь интересный, столь и трагичный. Задерацкий давал уроки музыки цесаревичу Алексею. В Первую мировую войну был офицером царской армии. В Гражданскую — воевал на стороне белых, в Добровольческой армии Деникина.

Линия его жизни причудлива и извилиста. Из этих извивов мог бы составиться роман, сколь интересный, столь и трагичный. Задерацкий давал уроки музыки цесаревичу Алексею. В Первую мировую войну был офицером царской армии. В Гражданскую — воевал на стороне белых, в Добровольческой армии Деникина.

Увидев однажды, как его боевой товарищ, офицер, методично убивает пленных красноармейцев, выстрелил в него, и, как пишет Задерацкий-младший, «в это же мгновение он понял, что бесповоротно потерял шанс сохранить жизнь на своей стороне и бросился бежать на другую сторону, через линию траншей, подчиняясь единственно инстинкту самосохранения».

Оказавшись у красных, едва избежал расстрела. Сам Дзержинский, услышав случайно, как Задерацкий играет на рояле, выдал ему охранную грамоту: «Сохранить жизнь, определить место жительства». Потом одна ученица Задерацкого вспоминала, как у него на рояле – уже в начале 1950-х — стоял бюстик Железного Феликса. «Он спас мне жизнь в роковой момент моей биографии», — говорил композитор.

Именно Задерацкий послужил прототипом Вадима Рощина в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», белого офицера, который переходит на сторону красных Цитата: «Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения… Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом…» (Книга 1 «Сестры»). Действие романа Ал. Толстого благоразумно заканчивается 1920-м годом, и какая судьба ждёт Вадима Рощина – неизвестно. Скорее всего, такая же непростая, как судьба Всеволода Задерацкого. Читать дальше »