Великоустюжский метеоритный дождь

Рубрики: История, Люди, На главную, Прошлое, События, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 15 февраля, 2013 Автор: admin

Нечто подобное тому, что было сегодня в Челябинске, наблюдалось в Великом Устюге 8 июля 1290 года. Это зафиксировано в житие Прокопия Устюжского, первого русского юродивого.

Справка о Прокопии

Святой Прокопий Устюжский (Святой Прокопий Любекский; нем. Prokopius von Ustjug und Lubeck), родился Любеке, умер 8 июля 1303 в Великом Устюге. Блаженный (юродивый во Христе) чудотворец, причисленный к лику святых Русской Православной Церкви. Перешедший из католицизма в православие бывший любекский ганзейский купец, по происхождению — из прусского знатного рода.

Отрывок из жития Прокопия с описанием каменного дождя

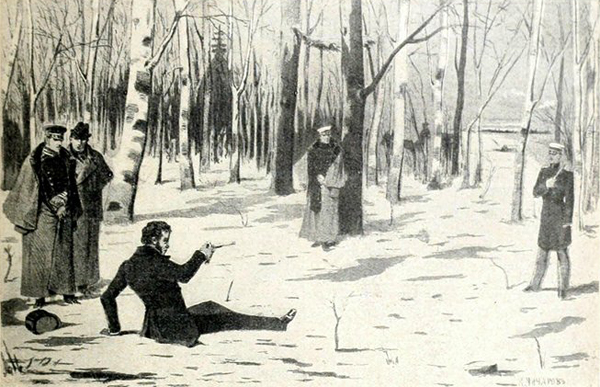

Важнейшим из многих пророческих предсказаний и чудес праведного Прокопия было избавление Устюга от истребления каменно-огненной тучей. Это было в 1290 году, за 13 лет до его кончины.

В один воскресный день, когда было много народа за службой в соборе, юродивый вдруг обратился ко всем с таким увещанием: «Приближается гнев Божий, покайтесь, братия, во грехах ваших, умилостивляйте Бога постом и молитвой, иначе город погибнет от града огненного». «Он не в своем уме и никогда не говорит ничего дельного. Что его слушать?» — сказали устюжане и не обратили никакого внимания на слова праведника. (далее…)