Новогоднее перемирие

Рубрики: Будущее, Мысли, На главную Когда: 4 января, 2012 Автор: Алексей Кузьмин

Водяное Новогоднее перемирие

Салаты и выпивка поважнее политики?

На кого работает время?

Кто использует передышку?

Будет ли компромисс?

Оппозиция отметалась вирусными антиправительственными роликами, правительство сделало несколько информационных вбросов, и на страну обрушилось Новогоднее Перемирие. В сущности, это демонстрирует остроту ситуации — турпоездки, оливье и шампанское успешно побеждают политические баталии. Даже пожар на подлодке довольно гладко проскочил в череде новостей. Политическая оппозиция уверена, что время работает на них, и поставила следующую акцию аж на февраль. Правительство, похоже, более активно — некоторые сигналы дают основания полагать, что оно ищет пути к диалогу. Увы, к диалогу с некими лидерами, не с народом.

Старая привычка вещать через телевизор без получения обратной реакции явно неэффективна при разговоре с целевой аудиторией пользователей интернета. К сожалению, прямой контакт правительства с народом через социальные сети сейчас не обсуждается. Но вполне вероятно, что «ответный удар» будет нанесен — правительство может создать свой вариант социальной сети, и перетащить туда значительный протестный контингент. В любом случае, до февраля мы узнаем, будет ли партия власти использовать этот ресурс. Потом будет уже поздно.

Сейчас протестующие в большой степени не отождествляют себя ни с партией власти, ни с ее политическими противниками. Равновесие неустойчиво, интересно будет узнать, куда оно качнется. Либо появятся новые лидеры, либо партия власти найдет способы говорить с народом через головы оппозиционных лидеров. Посмотрим.

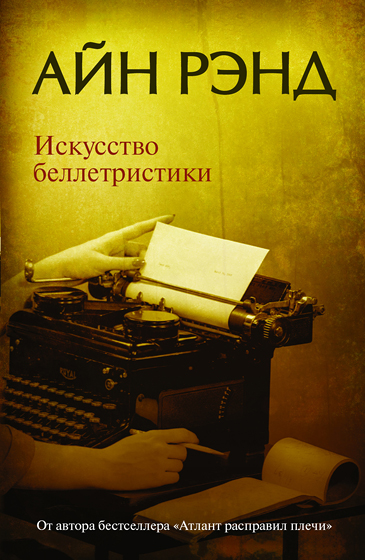

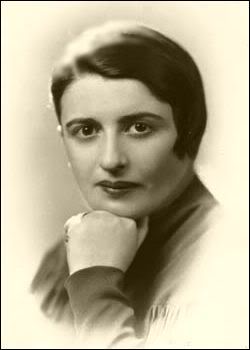

Айн Рэнд (1905-1982) – американская писательница родом из России, автор интеллектуального бестселлера, романа «Атлант расправил плечи». Рэнд прославилась не только как писатель, но и как философ, создатель философии . В издательстве «АСТ» выходит сейчас (впервые на русском языке) книга Айн Рэнд «Искусство беллетристики». Это курс лекций об искусстве писать художественную литературу, которые Айн Рэнд прочитала в своей гостиной в 1958 году. Слушателями Айн Рэнд были как молодые писатели, желавшие познать тайны ремесла, так и читатели, которые хотели проникнуть в «писательскую кухню». Книга, составленная из этих лекций, собственно, будет интересна как раз этим двум категориям читателей. Речь в книге идет о природе вдохновения, о роли воображения, о том, как вырабатывается авторский стиль, как появляется художественное произведение. Издательство «АСТ» предоставило Переменам возможность опубликовать фрагмент этой книги – ее первую главу, которая называется «Процесс письма и подсознание». Стоит заметить, что излагаемые писательницей принципы жестко увязаны с ее философией объективизма. А так, конечно, стоит иметь в виду, что

Айн Рэнд (1905-1982) – американская писательница родом из России, автор интеллектуального бестселлера, романа «Атлант расправил плечи». Рэнд прославилась не только как писатель, но и как философ, создатель философии . В издательстве «АСТ» выходит сейчас (впервые на русском языке) книга Айн Рэнд «Искусство беллетристики». Это курс лекций об искусстве писать художественную литературу, которые Айн Рэнд прочитала в своей гостиной в 1958 году. Слушателями Айн Рэнд были как молодые писатели, желавшие познать тайны ремесла, так и читатели, которые хотели проникнуть в «писательскую кухню». Книга, составленная из этих лекций, собственно, будет интересна как раз этим двум категориям читателей. Речь в книге идет о природе вдохновения, о роли воображения, о том, как вырабатывается авторский стиль, как появляется художественное произведение. Издательство «АСТ» предоставило Переменам возможность опубликовать фрагмент этой книги – ее первую главу, которая называется «Процесс письма и подсознание». Стоит заметить, что излагаемые писательницей принципы жестко увязаны с ее философией объективизма. А так, конечно, стоит иметь в виду, что