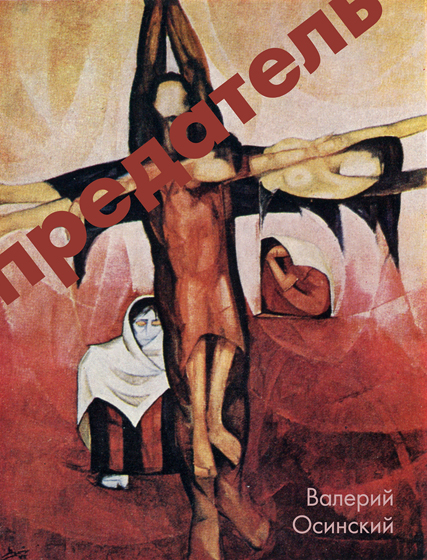

Новая книга проекта Неудобная литература. Роман Валерия Осинского «Предатель», который чуть было не вышел этой весной в толстом журнале «Москва», но в последний момент (возможно, по цензурным соображениям) был снят с публикации по указанию главного редактора. Почему это произошло? В чем специфика этого текста? Попробуем разобраться, не раскрывая при этом всех карт.

С одной стороны, роман Валерия Осинского «Предатель» — история современная. Настолько современная и актуальная, что недавний судебный процесс над обвиняемыми в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой внезапно заставил меня задуматься: а не эти ли обвиняемые выведены в романе Осинского?

С другой стороны, внутри романа «Предатель» вложен другой роман. Действие которого происходит в библейские времена. И вот тут, в силу этой мифологической зацепки, происходит странная, почти мистическая штука, уже отразившаяся на судьбе «Предателя». Дело в том, что история, которая произошла с этим романом (история его «внезапной непубликации» в журнале «Москва», о которой чуть ниже еще будет сказано подробнее), эта история, как фигура фрактала, повторяет одну из сюжетных линий самого этого романа. Как такое возможно? Сейчас поясню. И прибегну для этого к помощи Томаса Манна.

В своей речи «Фрейд и будущее» Томас Манн выводит своего рода «формулу мифа». Миф – происходит всегда. И любой поступок, любой жест человека – это в той или иной степени воспроизведение того или иного мифа. «Испанский философ культуры Ортега-и-Гассет выражает это так: древний человек, прежде чем что-либо совершить, делает шаг назад, как тореадор, чтобы замахнуться для смертельного удара шпагой. Он ищет в прошлом образец, в который он влезет, как в водолазный колокол, чтобы так, одновременно защитившись и преобразившись, ринуться в теперешнюю проблему. Поэтому его жизнь есть некое оживление, некая постоянная архаизация… Но именно жизнь как оживление, воскрешение и есть жизнь в мифе».

Добавим, что не только древний человек так живет. Бессознательно такие штуки делает каждый из нас. И обвиняемые в убийстве Маркелова и Бабуровой, и наш прекрасный президент, и премьер, и разнообразные судьи, и вообще все люди… В том числе и главный редактор толстого журнала «Москва» Леонид Бородин.

«Жизнь, во всяком случае значительная жизнь, была, таким образом, в древности восстановлением мифа в плоти и крови; она с ним соотносилась и на него ссылалась; лишь мифом, лишь соотнесенностью с прошлым она подтверждала свою подлинность и значительность. Миф – это легитимизация жизни; лишь через него и в нем она обретает чувство собственного достоинства, находит свое оправдание и освящается. До самой смерти Клеопатра торжественно вела свою характерную роль – и можно ли жить, можно ли умереть значительней и достойней, чем празднуя миф? Подумайте также об Иисусе и его жизни, которой он жил, “чтобы сбылось слово Писания”. При таком отношении к жизни как к исполнению написанного нелегко отличить стилизации евангелистов от собственного самосознания Иисуса; но его слова на кресте в девятом часу, это “Элой, Элой! ламма савахфани?”, были, конечно, вопреки видимости взрывом отнюдь не отчаяния и разочарования, а, наоборот, высочайшего чувства мессианства. Ибо слова эти не “оригинальны”, это не спонтанный вопль. Ими начинается 21-й псалом, от начала до конца представляющий собой возвещение Мессии. Иисус цитировал, и цитата означала: “Да, это я!” Так цитировала и Клеопатра, когда она, чтобы умереть, приложила к груди змею, и опять цитата означала: “Это я!”…»

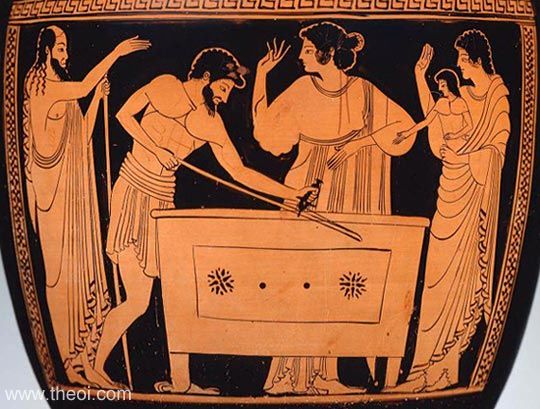

При чем здесь Томас Манн, Иисус Христос и миф? Тут надо повторить, что роман Осинского – многослойный. В том числе и в непосредственном смысле слова: это – двойной роман. Роман, вложенный в роман. Один роман относится ко временам библейским. Другой проецирует библейские события в наше время. Прием этот хорошо известен, и он может вызвать эффекты поистине магические (первый же пример, который приходит тут на ум, это, конечно же, «Мастер и Маргарита», текст, который зажил своей отдельной жизнью, текст, вокруг которого сложилась целая мифология, культ). В основе этого магического приема – осознанное заземление современного сюжета мифологическим.

«Цитирующая жизнь, жизнь в мифе есть род празднования; будучи претворением в явь, она становится праздничным действом, свершением предписанного, торжественной службой, обрядом, праздником. Разве смысл праздника не повторение как претворение в явь? Каждое Рождество снова родится на свет младенец Спаситель, которому суждено страдать, умереть и вознестись на небо. Праздник – это уничтожение времени, процесс, торжественное действие, разыгрывающееся по запечатленному прототипу; происходящее на празднике происходит не в первый раз, а церемониально и по образцу; оно становится явью и повторяется, как повторяются во времени и сами праздники и как фазы их и часы следуют друг за другом во времени в соответствии с первоначальным событием. В древности каждый праздник был, по сути, театральным действом, маскарадом, исполняемой священниками инсценировкой божественных историй, например истории жизни и страданий Осириса. У христианского средневековья были на то мистерии с Небом, Землей и ужасной Пастью ада – все это пышно воспроизводится в гётевском “Фаусте”; был масленичный фарс, был популярный мим».

Это снова была цитата из Томаса Манна. А теперь история романа «Предатель», как мне рассказал ее сам Валерий Осинский: «В течение полутора лет с редактором отдела прозы журнала «Москва» Татьяной Александровной Неретиной мы готовили рукопись к публикации. Адаптировали ее к формату журнала. (Притом, что наши взгляды с Неретиной по вопросам религии и политики не всегда совпадают; так же как они не всегда совпадают с точкой зрения других сотрудников журнала, но это не мешало нам находить общий язык.) В конце февраля начале марта началась непосредственная подготовка публикации рукописи в №№ 7 и 8 сего года. Рукопись для чтения затребовал главный редактор ж. «Москва» Леонид Иванович Бородин. В начале апреля он пригласил меня к себе. Мы беседовали около часа по онтологическим вопросам, затронутым в тексте. Расстались вполне доброжелательно. Бородин сказал, что будет читать дальше. В конце месяца редактор отдела прозы сообщила мне, что Бородин категорически отказался публиковать роман в журнале «Москва», сославшись на то, что с его точки зрения, я очеловечил Христа, заявил, что это «протестантская литература», она хороша на Западе, и «роман никогда не появится на страницах журнала». У него были еще какие-то идеологические нарекания. Но природа их мне не известна. Возможно, Бородин советовался с кем-то со стороны, ибо принимал решение самостоятельно (он главный редактор и последнее слово за ним), и никого в редакции об истинных мотивах (кроме того, что он озвучил) этого решения в известность не ставил. Реакция Бородина в своем роде напоминает ситуацию, которая описана в романе».

Что тут скажешь? Бородин просто попался на крючок. Поддался архе (т.е. смысловому и энергетическому потоку, см. подробнее об этом) одного из персонажей романа Валерия Осинского, был вовлечен в сценарий мифа, оживленного писателем настолько вдохновенно и точно, что поток этот неизбежно затягивает читателя и делает соучастником событий, описанных в романе. Бородин может и не хотел отказываться от такого текста, но бессознательное отдало сознанию четкий сигнал: не пускать. И его понесло: сила архетипа заставила редактора – невольно! – тоже воспроизвести этот сценарий, уже на новом витке. И отказаться от публикации отличного текста! А мы — решили его опубликовать, потому что это текст действительно достойный самого пристального внимания. Начало романа — здесь.

* * *

ДАЛЕЕ: Ответы Олега Зайончковского на вопросы писательской анкеты Неудоблита (в ролях: Виктор Топоров и Елена Шубина).

Предыдущее:

— Новый Опрос. Вопросы к писателям

— Точка бифуркации в литературном процессе («литературу смысла не пущать и уничтожать», – Лев Пирогов)

— Курьезный Левенталь

— ответы Валерия Былинского

— ответы Олега Павлова

— ответы Сергея Шаргунова

— ответы Андрея Иванова

— ответы Владимира Лорченкова

— Где литературные агенты

Более ранние части Хроники (Оглавление) — здесь.

* * *

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ. «ПРЕДАТЕЛЬ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

ДИМА МИШЕНИН «МОТОБИОГРАФИЯ»

УШЛЫЙ ПАКОСТНИК. «ДРОМОМАНИЯ»

ПАВЕЛ ТЕРЕШКОВЕЦ. «ДЖАЗ НА ОБОЧИНЕ»

«Ни в один из форматов не укладывается, причем, я бы сказал, опасно не укладывается. То есть каждый про Ю.М. думает: 1) не наш; 2) чужой; 3) нетравоядный; 4) пусть лучше он сам по себе, а я сам по себе».

«Ни в один из форматов не укладывается, причем, я бы сказал, опасно не укладывается. То есть каждый про Ю.М. думает: 1) не наш; 2) чужой; 3) нетравоядный; 4) пусть лучше он сам по себе, а я сам по себе».