Юрий Олеша. Дневник. 5.

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, Разные тексты Когда: 5 мая, 2011 Автор: admin

Начало дневника Юрия Олеши — ЗДЕСЬ. Предыдущее — ЗДЕСЬ.

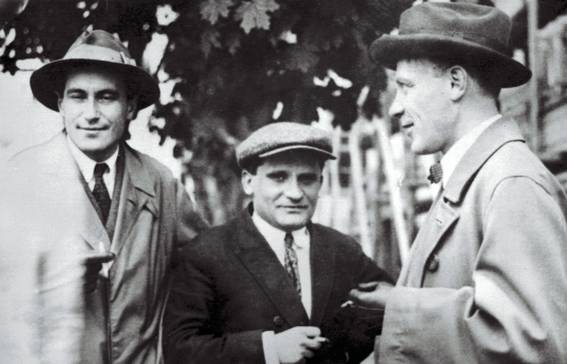

Позавчера во время репетиции моей пьесы «Три толстяка» во МХАТ-1 сломалась конструкция и три актера, изображавшие толстяков, — Ливанов, Кедров, Орлов — упали с четырехаршинной высоты. У всех ушибы. У Ливанова легкое сотрясение мозга. У Орлова (туберкулезного, целый год лечившегося в Крыму) началось кровохаркание. У Кедрова какое-то повреждение в плече, еще не могут определить.

Три артиста, получающих мизерное жалованье, трое хороших, фанатически преданных делу, исполнительных и честных людей страшно пострадали, учась играть выдуманные мною роли. Я умственно огорчен, сочувствую, жалею. В душе — холод. Подлый эгоизм. Это только во мне он? Или все такие же? Если только во мне — значит, я чудовище и мне надо замкнуться, и молчать, и таить, — если такие все, то как же жить? Как относиться к человечеству? Значит, хорошо только то, что хорошо мне? Такие вопросы задает себе человек, живущий в эпоху пересоздания человеческой морали. Новая мораль должна создаваться! Какие заготовки есть у нас для шитья этой новой морали? (Закрадывается мысль: никакого не произошло изменения в человеке. Найти нового человека! Где он? Вот тот-то мужик в европейском платье, который брился вчера вместе со мной. Боюсь, что внутри его то же, что было, скажем, в Тушине толстовском.)

Кончаю. Ночь. Спать. Иногда я вижу такие сны, после которых следовало бы умереть: трудность их физиологическая, ах, — думаешь, просыпаясь, — ну разве может жить долго человек, если ему снятся такие сны, — а вот живу! Работает во сне сознание. И вдруг видишь непередаваемый сон, который нельзя себе представить созданным в результате жизненной работы сознания. Откуда приходят эти сны? Будь они прокляты.

Скучный дневник, самокопание, гамлетизм — не хочу быть интеллигентом.

Происходит странная вещь: массы консервативны в своих художественных вкусах. Казалось бы, массы должны тяготеть к так называемому левому искусству, — в действительности требования их простираются не дальше «передвижничества». Может быть, потому, что так называемое левое искусство является порождением упадочности дореволюционной интеллигенции? А между тем в «передвижническом искусстве» таится яд застывания, успокоенности, оппортунизма.

Я хочу написать пьесу, в которой было бы изображено современное общество: ряд современных типов, та среда, которая перестала быть буржуазией и еще продолжает ощущать себя влиятельным слоем.

Когда ныне говорят «общественность», то под этим словом разумеют профсоюзы, газеты, пролетарские организации — словом, разумеют — пролетариат, правящий класс, потому что иная общественность в пролетарском государстве влиятельной быть не может. Между тем помимо вышеуказанной общественности параллельно, рядом существует общественность, с которой не считаются, но которая слагается из мнений и взглядов того огромного количества людей, которые, не имея права голоса в управлении и регулировании общей необходимости, продолжают участвовать в жизни страны тем, что работают в государственных предприятиях, на строительстве, всюду. Эта общественность никем не регулируется, она живет по каким-то внутренним законам, возникающим помимо профсоюзов, газет и т.п., и видоизменяется, и дышит чуть ли не в зависимости от устойчивости цен на свободном рынке, — без внутреннего сговора она покоится на пружинах, очень могучих и всеми ощущаемых, и эти пружины приходят в действие сами по себе, хотя никто не стоит у рычага, чтобы нажимать его, — даже неизвестно, где и в чем заключен рычаг. Эта вторая общественность, это второе мнение, существующее в советском государстве, и является материалом, на котором хотел бы я построить свою пьесу.

Темой одного из героев этой пьесы должно быть следующее положение:

«Нельзя строить государство, одновременно разрушая общество».

Это герой — вычищенный при чистке учреждения, в котором он служил.

Другой герой — вернее, героиня — мечтает о Европе, о заветном крае, где можно проделать «прыжок от пишущей машинки в звезды ревю», где можно стать знаменитой и богатой в один день.

Третий герой ненавидит себя за свою интеллигентность, за «гамлетизм», за раздвоенность.

Четвертый хочет вступить в партию для карьеры, для утирания кому-то носа — для удовлетворения тщеславия. Пятый ощущает конец жизни, стареет, разрушается в тридцать лет, чувствует отсутствие жизненной воли, определяя себя нищим, лишенным всех внутренних и материальных богатств.

Целая серия характеров, вернее носителей мнений, представляется мне возможной для воплощения в персонажах современной советско-человеческой комедии.

Фон — строительство социализма в одной стране. Конфликт — двойное существование, жизнь собственного Я, кулаческая сущность этой жизни — и необходимость строить социализм, долженствующий раскулачить всякую собственническую сущность.

Вот о чем хочу я написать. Писать я буду в реалистической манере — бытовую пьесу!

Однажды показалась мне литература чрезвычайно легким хлебом. Я понял, что быть литератором — стыдно, потому что легко; я увидел позор в том, что столько внимания уделяется у нас писательскому труду.

Итак, значит: в тридцатые годы двадцатого века некоторые писатели стали задумываться над сущностью своей деятельности в том смысле, что деятельность эта бесполезна и паразитирующа.

Вот эта фраза уже есть чистое сочинительство, и то, что я сейчас собираюсь написать, могло бы отлично без этой фразы обойтись.

Все дело в разбеге руки. Нельзя удержать руку, и затем возникает то, что называют ритмом.

Рассказ начинается так:

«Командарм умер в среду».

Это будет солидный рассказ, вполне почтенных особенностей, рассказ для любого ежемесячника.

Командарм умер в среду. Его молодое тело, ставшее тяжелым и неподвижным, положили в желтый полированный ящик… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ