Время – это мы сами…

Рубрики: Другие сайты (ссылки), Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 4 сентября, 2011 Автор: Олег Павлов

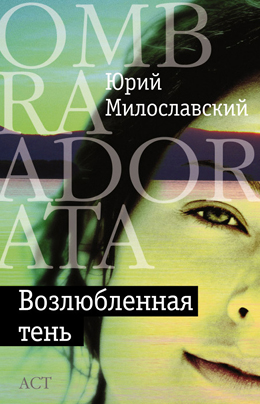

Недавно в журнале «Новый Мир» были опубликованы . Авторское предисловие в этой публикации было значительно сокращено. Перемены публикуют полную версию предисловия. В нем Олег Павлов рассказывает о своем армейском и больничном опыте и — о литературе, времени и реализме. Цитата: «Я убеждён, что литература нужна как правда. Опубликованное я, действительно, понимал как свидетельство – но о том, что виделось мне общей жизнью, народной, и о времени. Правда фактов за сроком давности лишается своего смысла. Но если лишь человек может быть источником правды, то, передав его состояние в конкретных обстоятельствах, мы и узнаем настоящую, подлинную правду».

Редакция Перемен

* * *

Время – это мы сами…

Помню, что хотел забрать кружку. Но парень, новенький, взял именно мою и уже пил чай, болтая с медсёстрами. Меня не замечали, со мной распрощались – а я почему-то замер и стоял, будто выпав из времени, пока не осознал: она, эта кружка, больше не нужна мне, хоть это единственное, что было моим – что можно подарить, забыть, потерять, оставить. Может быть, кто-то потом считал её своей… Почему-то я думал об этом.

Первый раз и я вышел на подмену: в скоропомощной стоматологии напился майор из академии, который выходил там в ночные. Пьяный майор беспробудно спал прямо на посту…. Так я принял своё первое дежурство. Зубные врачихи, пожалев, налили мне спирта. Для храбрости. Но в ту ночь не случилось ничего особенного, как я потом понимал. В зале обнаружили бомжа: спал и обмочился, выдав себя, хотя одет был прилично. Один человек сидел в очереди – и у него вдруг начался эпилептический припадок, которых я никогда не видел, и впал в ступор, подумав, что он у меня на глазах умирает. А под утро заявился пьяный парень в джинсовой куртке, вытащил из-за пояса пистолет и страдающе попросил, чтобы я подержал у себя, пока он сходит к врачу… Я не стал возражать и даже не задавал вопросов. Это был боевой пистолет Макарова. Вернул его, когда страдалец очень быстро освободился: напуганный, скисший. Сказав, что передумал… Боялся боли, не верил в наркоз… «Какой наркоз, бутылку водки выпил – а он, сука, болит!» Когда человек с пистолетом за поясом скрылся, от меня отхлынула мучительная тяжесть, которой всё это время наливался как свинцом – и стало так легко, будто бы это пролетел мимо и скрылся пьяный шальной ангел смерти. За спиной храпел майор. Но я его не будил. В семь утра я сдал дежурство его сменщику – и расписался, что за моё происшествий не было.

Я начал записывать: сценки, фразочки. От впечатлений. Потом это стало единственным способом вырвать себя из отупляющего их потока, когда приходил домой с дежурств. Казалось, слышу, вижу, чувствую – и не существую. И когда пишу – помню не себя, а чьи-то лица и голоса. Поэтому не ставил никаких дат, не было смысла. Только если год проходил – это что-то значило. 1994… 1995… 1996… 1997… Сколько людей осталось в этих записях, я не могу осознать – а было их тысячи. Приёмное отделение обыкновенной городской больницы. Вроде бы одно и то же. Подъехала скорая – и кто-то ещё поступил. Не было дня, чтобы на моих глазах кто-то не умирал. Но ко всему привыкали. Дежурили сутками, чтобы получать больше, набирая смен, кто сколько может. (далее…)

От редакции:

От редакции: