Слеп ли Слепухин, или Возможен ли социализм в принципе? – Да. (Продолжение)

Рубрики: Будущее, Культура и искусство, Литература, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Разные тексты, Фото, рисунки и прочее Когда: 29 октября, 2011 Автор: Соломон Воложин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

Социализм, так называемый, сперва искренне, а потом всё более фальшиво себя капитализму и Западу-то противопоставлял. Мало, что ошибочно – на пафосе прогресса, на чём и капитализм выехал. Важно, что противопоставлял: культурой. (Культура против цивилизации…)

Слепухин предчувствовал какую-то глубокую истину своей идеализации той действительности, которую он соорудил для своего художественного исследования действительности социалистической, так уж тогда строй называл себя.

Понять его можно. Но простить нельзя.

Художественный вкус должен был его остановить на этом пути. Он должен был почувствовать, что фальшивит.

Да и нехудожественный… Он же явно читал только что вышедшую и нашумевшую «Психологию искусства» Выготского: катарсис же в тексте 4 раза упомянут. Рассуждают о нём персонажи.

Но. Рассуждают в медицинском духе: очищение души страданием… А не как о нецитируемом художественном смысле, итоге (3) столкновения противочувствий, рождаемых противоречивыми элементами (1 и 2) произведения, в свою очередь рождёнными вдохновением от смутного (не знания!) ощущения брезжащего идеала (3). Культурный-социализм-антикапитализм, наверно, мог бы быть в смутном идеале Слепухина, если б он отдался подсознанию и не идеализировал действительность-эксперимент. Но тогда он бы стал Высоцким в прозе. Идеал бы его стал трагически-героическим, а не «будет хорошо». Его нельзя было б, — как это я вот сделал с «будет хорошо», — процитировать. Там в противоречиях бы был, например, не сейчас-отказ от любви (мол, 1), любя (мол, 2), во имя – понимаем – гармоничной потом-любви (3). Потому «мол», что это ж не противоречия: «сейчас-отказ» и «любя». А раз не противоречия, то «гармоничная потом-любовь» от них рождается логически, а не вопреки логике: парадоксально.

Гармоничная…

Которая пока – во время ненависти Ники к себе за ингуманизм – оказалась бы плотской, если б она пошла замуж за Игнатьева теперь.

Там, в гипотетическом романе, не в сентиментальных платонических эпизодах почти гармонии тела и духа (Ники и Димы Игнатьева) набегала б слеза на глаза читателя, как в реальном романе (у меня – набегала). А в конце. Чего (при «будет хорошо») в конце не происходит (у меня – не происходило).

Тогда б, может, у автора нашлись бы более убедительные слова для своего персонажа, улавливающего-таки гармонию в «Пьете» Микеланджело. Повторим те, не убедительные:

«…безжалостно правдивую и в то же время бесконечно милосердную».

Или они всё же убедят, если всмотреться и вдуматься?

А ну.

Почему «безжалостно»?

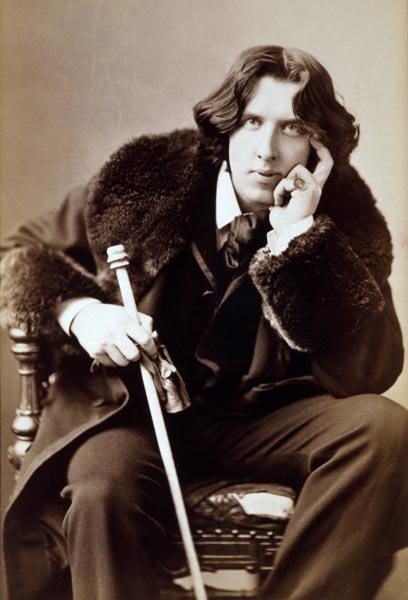

Потому, почему я уже выше писал: слишком молода и красива в 50 лет Мария. Это идеал демониста типа Дориана Грея – не стареть телом, в каких бы передрягах ни оказывалась душа. (далее…)

![Some rights reserved by ro_buk [I'm not there]](https://www.peremeny.ru/blog/wp-content/uploads/2011/09/5184975073_a963c8f2ba_z.jpg)