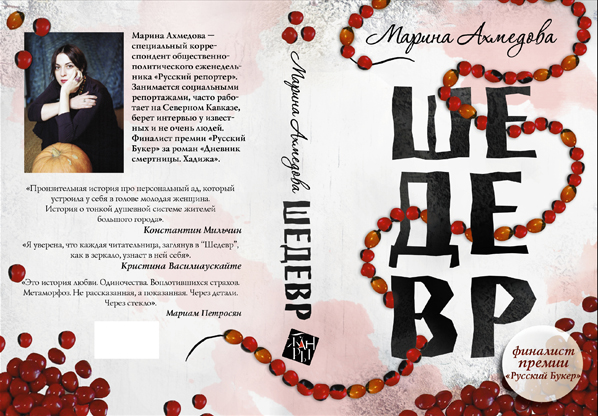

—Плачь! Плачь! Плачь! Он ушел, теперь ты можешь плакать, он не увидит твоих слез. Поплачь, тебе легче будет! Не держи слезы. Послушай, что говорю, — поплачь, и отпустит.

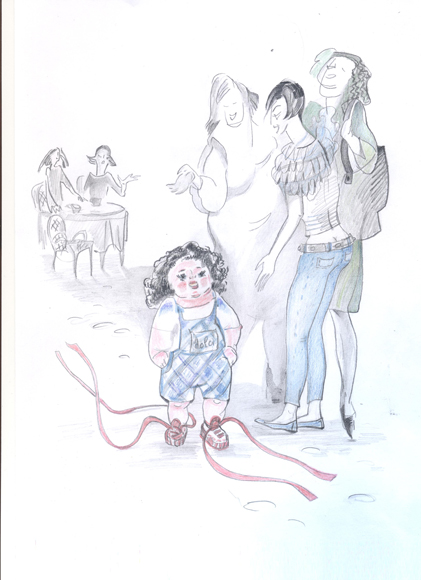

Она стояла передо мной с белым, как полотно, лицом. Словно кто-то выпил из него всю кровь.

—Ну поплачь…

—Ха-ха-ха, — хрипло засмеялась она.

—Это не смешно! Он мог бы купить ожерелье, но пришел сюда, чтобы сделать тебе больно! И он сделал!

—Ха-ха-ха.

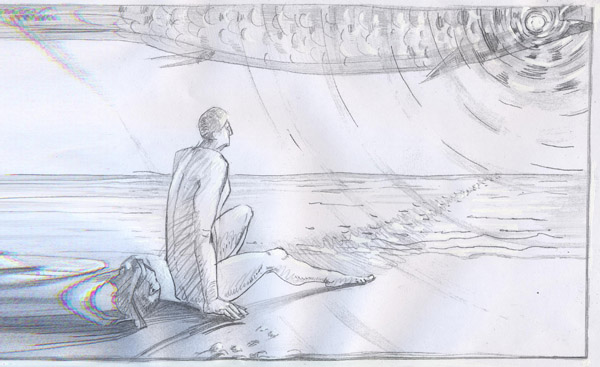

—Да, я знаю, каково тебе сейчас. Могу представить. Ты спускаешься с горки, ты не смеешься. Слезы текут из твоих глаз. Он берет ее за руку. А это должна быть твоя рука. Он обнимает ее. А должен обнимать тебя. Но тебя он не любит. А хочешь знать, почему? Да потому, что она — лучше. Она — настоящая, а ты — нет. Вспомни, что он сказал. Она похожа на тебя. Ты, наверное, сейчас спрашиваешь себя, почему он предпочел подделку, когда есть оригинал — ты. Но горькая правда в том, что это она — оригинал, а ты — подделка. Он это понял и ушел от тебя. С ней он будет засыпать и с ней просыпаться, а тебе осталась только боль.

—Ха.

—Не смейся, это не смешно.

—А ты замолчи! Не говори со мной, твои слова удесятеряют мою боль.

—Лучше выплакать ее сразу, чтобы в тебе не осталось ни капельки.

—Нет-нет, только не слезы. Только не слезы.

—Его рука большая и теплая. Твоя ладонь могла бы в ней раствориться. Но держит он за руку не тебя. А ты больше никогда никого не полюбишь. Всю жизнь будешь любить его одного. Ты всю жизнь будешь несчастлива.

—Нет-нет, — мотает головой, отбиваясь от моих слов.

Подходит к шкафу, открывает дверцы, забирается в него, закрывается с той стороны. Из шкафа доносится глухой смех. Вот тварь! Не заплакала! (далее…)