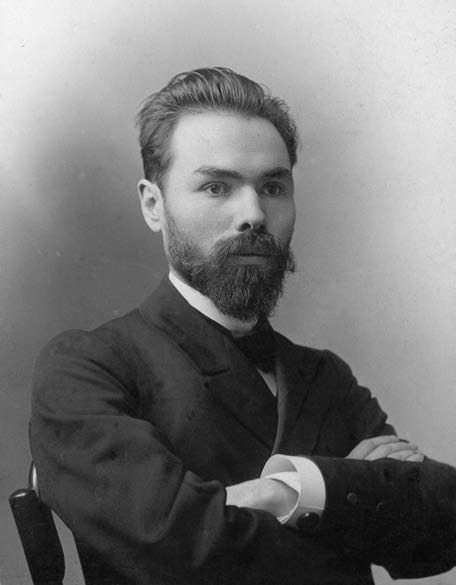

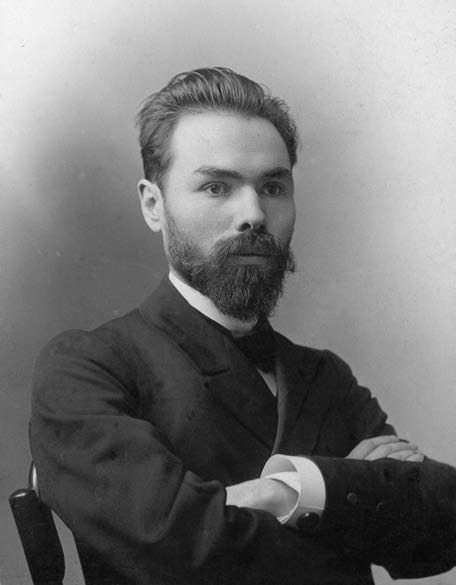

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы говорим на страницах Перемен в рамках проекта Неудобная литература. Брюсов вступил в литературный мир как «неудобный литератор», «декадент» — до революции. И оставался неудобным после революции, уже для Советской власти (хотя он и принял революцию и занимал должности, но в своих стихах не стеснялся иной раз говорить такое, что было властям не очень приятно). Однако в контексте нашего разговора о Неудобной литературе нас сейчас могут заинтересовать скорее первые литературные шаги вождя русских символистов. Коллективные сборники символистов, изданные под его руководством, вызвали в литературном и окололитературном мире начала прошлого века шум и гвалт подобный тому, который сейчас вызывает роман Елены Колядиной «Цветочный крест». Брюсова поливали грязью и ругали очень многие. Потому что все новое и прогрессивное воспринимается широкой публикой и ее литературными жрецами в штыки. За что ругали (и передразнивали) Брюсова? Кто именно? Как и почему? Об этом как раз (а также о некоторых пиар-приемах, которые использовал Брюсов) идет речь в главе четвертой книги Василия Молодякова, глава называется «Искусство быть «Валерием Брюсовым». Издательство «Вита Нова» предоставило нам возможность опубликовать эту главу, что мы и делаем сегодня (с небольшими сокращениями). Ко дню рождения Валерия Брюсова.

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы говорим на страницах Перемен в рамках проекта Неудобная литература. Брюсов вступил в литературный мир как «неудобный литератор», «декадент» — до революции. И оставался неудобным после революции, уже для Советской власти (хотя он и принял революцию и занимал должности, но в своих стихах не стеснялся иной раз говорить такое, что было властям не очень приятно). Однако в контексте нашего разговора о Неудобной литературе нас сейчас могут заинтересовать скорее первые литературные шаги вождя русских символистов. Коллективные сборники символистов, изданные под его руководством, вызвали в литературном и окололитературном мире начала прошлого века шум и гвалт подобный тому, который сейчас вызывает роман Елены Колядиной «Цветочный крест». Брюсова поливали грязью и ругали очень многие. Потому что все новое и прогрессивное воспринимается широкой публикой и ее литературными жрецами в штыки. За что ругали (и передразнивали) Брюсова? Кто именно? Как и почему? Об этом как раз (а также о некоторых пиар-приемах, которые использовал Брюсов) идет речь в главе четвертой книги Василия Молодякова, глава называется «Искусство быть «Валерием Брюсовым». Издательство «Вита Нова» предоставило нам возможность опубликовать эту главу, что мы и делаем сегодня (с небольшими сокращениями). Ко дню рождения Валерия Брюсова.

Василий Молодяков

«Искусство быть «Валерием Брюсовым»

В 1909 году востоковед-иранист Владимир Тардов, он же поэт и критик «Т. Ардов», опубликовал большую статью «Ересь символизма и Валерий Брюсов», в которой хорошо передал впечатление от дебюта московских декадентов и объяснил, почему реакция на него была именно такой — в русском обществе в целом и среди «тех, кто ищет»:

«В эпоху оскудения и стихийного торжества пошлости <…> появилась вдруг яркая ересь. Пришли какие-то люди, до сих пор неизвестные, стали писать о вещах, о которых нельзя было и, казалось, не нужно было писать, и таким языком, какого до тех пор не слыхали в юдоли толстых журналов. Чувствовалась огромная дерзость: люди давно отвыкли говорить и давно привыкли молчать, а эти странные „мальчишки“ осмеливаются быть свободными. В их бурных песнях, казавшихся такими дикими, звучали трепеты пробужденного тела, радующегося жизни, порывы в неизведанные дали, где могут быть опасности, непосильные для добрых филистеров, святотатственные дерзновения, неоглядывающаяся насмешка над тем, что весьма воспрещается. <…> Было неуважительно, неприлично, главное — неуместно! Встречая в печати эти новые произведения, такие странные, изысканные, подчас неудобопонятные, экзотически причудливые, вызывающе резко звучавшие под нашим серым небом, подобные невиданным орхидеям, вдруг выросшим на почве, где до того произрастала лишь картошка да капуста, вообще хлеб насущный, — обыватель только отфыркивался: какая странная штука! Новая поэзия рождала в нем то же чувство, которое является у него, когда он рассматривает уродца в спирту или читает в газетной „смеси“ про гориллу, обольстившего девицу. <…> Читатель относил эти стихи к симптомам вырождения, называл всех без разбору декадентов маньяками, дегенератами, распространял басни о том, что все они морфиноманы, галлюцинаты, садисты. <…>

В эту пору я познакомился с творчеством Валерия Брюсова. Про него говорили: „А, это — тот, который…“ Вождь и первосвященник декадентов! Я помню, прочитав несколько стихотворений, я закрыл книгу с странным, сложным чувством: хотелось бежать, сесть на поезд, ехать искать его или взять перо, написать ему: „Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем смешались так странно в ваших стихах строки, которые живут самодовлеющей таинственной жизнью великих произведений искусства, образы, иссеченные из гранита, вылепленные быстрой рукой из послушной глины, с мертвыми словами, в которых нет души?“ <…> Искусственность, изысканность, не сдержанная самокритикой вычурность, экзотичность — мешали увлечься и полюбить эти стихи».

Издавая первый выпуск «Русских символистов», Брюсов не рассчитывал на скандал. Тоненькая тетрадка, которую никому не известные авторы сами рассылали по редакциям, была обречена на невнимание. Наверное, втайне он надеялся, что поэты, рецензировавшие сборники стихов в журналах, отнесутся к новаторским опытам хотя бы с интересом. Ругательная рецензия «Иванушки Дурачка» в «Новом времени» только подзадорила Валерия Яковлевича: «Конечно, что до меня, мне это очень лестно, тем более, что обо мне отозвались как о человеке с дарованием. Чувствую себя истинным поэтом» (13 марта 1894). Он еще мог «проглотить» грубый отзыв Аполлона Коринфского, молодого, но чуждого «новым течениям» поэта и критика: «Если это не чья-нибудь добродушная шутка, если гг. Брюсов и Миропольский не вымышленные, а действительно существующие в Белокаменной лица, — то им дальше парижского Бедлама или петербургской больницы св. Николая* идти некуда». Точки над i расставила рецензия Соловьева на первый выпуск альманаха: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны». (далее…)

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы