ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Вход в тайный комплекс времен восстания, обнаруженный в Хурват-Мидрасе.

Ввиду этого кризиса внутренняя политика государства восставших становится всё более и более суровой. И для доказательства сего ненадолго вернёмся к нашим обманутым крестьянам. Видя их отстранённость от восстания, Бар-Косеба вёл политику насильственного вовлечения. Он отчаянно пытался компенсировать пошатнувшийся авторитет и под усиливавшимся с каждым днём натиском римлян сеял страх в сердцах людей, волей-неволей оказавшихся в его подчинении. Использовавшиеся в административных целях пещеры были усеяны приказами отнимать земли крестьян, заподозренных в симпатиях к римлянам или недостаточно страстно желавших поддерживать восставших. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Часть II. Ход войны и её последствия

Разобравшись в первой части нашего исторического расследования в причинах восстания, его распространении и идеологическом характере, теперь-то мы можем перейти к боевым действиям, которые из-за малого числа источников обросли большим количеством самых невероятных мифов. Палестина на начало четвёртого десятилетия II века представляла собой довольно милитаризированную провинцию, где базировались сразу два легиона, а именно — X Fretensis в Элии Капитолине (как на тот момент назывался Иерусалим) и VI Ferrata в лагере в Тель-Шалеме к югу от Скифополя, что расположился на границе Галилеи и Самарии, современного Бейт-Шеана. Легионы эти состояли по преимуществу из уроженцев Египта, по крайней мере, так можно судить по легиону X Fretensis, о котором сохранилось гораздо больше дипломов (главным образом, из опубликованного на рубеже XIX и XX веков корпуса дипломов-папирусов Джироламо Вителли), но вряд ли принципы формирования легионов в одной и той же провинции значительно различались. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Группа папирусов , содержащих приказы Бар-Кохбы в последний год восстания, найденная в Пещере писем в Иудейской пустыне израильским археологом Игаэлем Ядином.

Рабби Акива подозревал своего учителя в политических играх против него, покуда сам он хотел стать главой (наси) Синедриона.

Иерусалимский талмуд к книге Шаббат (153a), комментируя Еккл. 9:8, рассказывает о последнем дне рабби Элиэзера, который после отлучения от Синедриона вёл затворническую жизнь в доме жены, Имы Шалом. Его было запрещено посещать членам Синедриона, как и любого другого из него изгнанного. Но рабби Акива со спутниками навещает учителя в канун Шаббата, и рабби Элиэзер не пытается скрыть неприязни к предавшему его ученику:

— Зачем вы пришли? — спросил он.

— Изучать Тору.

— Почему же вы не приходили раньше?

— У нас не было времени, — ответили рабби Акива и его спутники.

И ещё один важный момент — пророчество рабби Элиэзера касательно судьбы рабби Акивы из Санхедрина (68a):

— Какой будет моя смерть? — спросил рабби Акива.

— Твоя будет куда страшнее, нежели их… (далее…)

Оставить комментарий »

Менора Кнессета, Иерусалим. Фрагмент: Симон бар Кохба

Часть I. Casus belli

Летом 2023 года в небольшой пещере к северу от Эйн-Геди, что на берегу Мёртвого моря, израильские археологи обнаружили четыре меча, ставших трофеями повстанцев, участников Второй Иудейской войны 132—136 гг. Конечно, столь крупная находка стала величайшей радостью для участников экспедиции и археологического сообщества в целом, но вряд ли она привнесёт что-либо новое в общую реконструкцию этих окутанных почти непроглядной пеленой древности событий. (далее…)

Оставить комментарий »

К Абсолютному априори ведёт только один путь

и этот путь есть интуиция.

Владимир Шмаков

Излагая доктрины своей философской системы о раскрытии мировых начал в эмпирическом сознании человека, Владимир Шмаков отметил, что механизм эволюционной деятельности сознания осуществляется энергией, изливающейся из актуального Я (1). «Актуальное Я есть аспект монады, соответствующий реализованной в феноменальном части её ноуменального содержания». Иначе говоря, монада изливает свою мощь во множественность элементов сознания постольку, поскольку эта множественность может её воспринять. Согласно представлениям Шмакова, деятельность конкретного сознания есть реальное творчество – это означает, что оно всегда граничит с Ничто и вечно его преодолевает. «Верховный бинер субстанционального Бытия и Ничто не только лежит в основе космологии, но и всякое конечное бытие есть результат самоограничения абсолютного бытия абсолютным ничто». Раскрывая положение категории мистики в пневматологическом триединстве мистика – разум – воля, он обратил внимание, что актуальное сознание человека, как всякое конкретное бытие, одновременно причастно мировой Всеобщности и мировому Ничто, находясь на грани Нирваны и Манвантары. «Оно черпает содержание через мистику извне, но последнее в первичный момент вхождения должно быть охарактеризовано как бессознательное, ибо только после волевого объективирования в формах разума оно становится достоянием актуального сознания». (далее…)

Оставить комментарий »

Сергей Привалов. Зарубежная музыкальная литература: конец XIX — ХХ век: эпоха модернизма: учебник для старших и выпускных классов ДМШ, колледжей и лицеев. СПб: Композитор, 2019. 536 с.

Может ли учебник — см. выше для кого предназначенный — быть интересным чтением? Не просто интересным — упоительным просто!

А ведь это действительно учебник. С какой-то базовой информацией, пояснениями и упрощениями даже (сноска на что такое «аллюзия»). С последовательным изложением известных событий. Со всем этим и прочей просветительной функцией в действии. (далее…)

Оставить комментарий »

Тьерри Мариньяк всегда казался персоной закриптованной, серым кардиналом некоего литературного королевского двора. За дендизмом Тьерри строгого и рафинированного стиля стоит принципиальность и бескомпромиссность лингвиста, а литератор, владеющий тремя языками, автоматически становится языковедом, ибо знания его позволяют ему сравнивать, обобщать, дедуцировать уже на уровне Речи, т.е. первичном. В начале было Слово, первоматерия мысли.

Тьерри был серым кардиналом за плечами Эдуарда Лимонова и создал свой особый архипелаг лимоноведения, основанный на дружеских отношениях. Некролог памяти Альберта Лиханова, писателя, сочинённый Тьерри, его переводчиком на французский, начинается с описания их встречи на кладбище, что уже воспринимается как предзнаменование близкой смерти. (далее…)

4 комментария »

На сегодня организация мышления есть одна из

величайших загадок естествознания,

к разгадке которой наука ещё даже не приступала.

Алексей Яшин

В концепции ноосферного мира, разработанной в парадигме современной науки с позиции объективного знания, Алексей Яшин определил этот мир как «итог, финализм биоэволюции с завершением в форме трансформации человека биологического в биотехнический, информационный объект, одновременно и субъект, последующего эволюционного движения» (1). Очевидно, что концепция перехода к ноосфере, представленная в ряде книг этого самобытного исследователя, была разработана в рамках монадной категории, которой односторонне подчинено актуальное сознание современного человека. Объемлет ли ноосфера всю полноту проявлений сознания человека? Некоторые аспекты этой темы рассмотрены в статье автора (2). (далее…)

Комментарии к записи Технотронная ноосфера – тупик эволюции сознания человека в категории разума? отключены

От редакции:

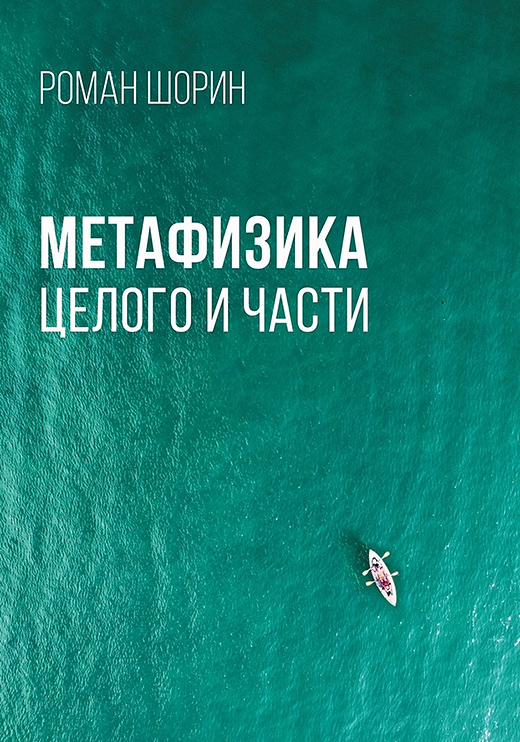

Одно из ярких изданий уходящего года могло бы одновременно стать одним из самых незамеченных, поскольку никто и никакая институция не занимались его раскруткой, а его автор, хоть и имеющей отношение к академической философии, написал книгу в столь личной манере, что иначе как одиночкой восприниматься не может.

Мы говорим о книге Романа Шорина «Метафизика целого и части». Да, это философия, но с точки зрения ее неакадемизма это еще и литература, искусство.

Сочетание пространных эссе с короткими, афористичными скетчами-зарисовками создает эффект, который можно выразить словами «ничего случайного». Вы наткнулись на показавшееся вам странным или голословным утверждение – вот его подробное разъяснение. Вы устали следить за мыслью, развиваемой на протяжении нескольких страниц – вот эта мысль, сформулированная в одном предложении.

Книга Романа Шорина из тех, что можно листать, заглядывая в начало, середину, ближе к финалу. От нее не убудет, ведь вы все равно к ней вернетесь. Хотя, конечно, только в том случае, если вас хоть сколько-нибудь занимают вопросы, прозванные философскими, а на самом деле касающиеся каждого – вопросы жизни и смерти, реализации и счастья, любви и покоя… (далее…)

Оставить комментарий »

Часто упоминаются у самых разных спикеров опросы о том, кого бы россияне хотели видеть президентом, выбирая среди киногероев, и в лидеры общественное каждый раз выводит персонажа фильма «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова в исполнении Владимира Семёновича Высоцкого. Я предлагаю рассмотреть фильм и роман Георгия Александровича и Аркадия Александровича Вайнеров в свете весьма недооценённой плоскости повествования — «Эры милосердия» как символического детектива; предлагаю рассмотреть философскую «генеалогию» Жеглова и то, какие пороки общества обнажает восхищение перед однозначным и даже главным антагонистом не самого замысловатого на первый взгляд детектива в плане сюжета. (далее…)

Комментарии (1) »

Третий год подряд у неё выходят книги в старейшем петербургском издательстве «Лимбус Пресс» — двухтомник новелл «Карлсон, танцующий фламенко» и «Хулигангел», а также стоящий особняком «Русский диссонанс». Рубановский сборник короткой прозы выпустил в «Лимбусе» ещё в 2005-м Виктор Топоров, при имени которого до сих пор кто-то содрогается, а кто-то ностальгирует, — тот самый Виктор Топоров, которому Рубанова и посвятила в 2023-м свою новую книгу «Русский диссонанс». (далее…)

Оставить комментарий »

Идеальное есть средоточие абсолютной реальности.

Иван Ильин

Разрабатывая свой прогноз конституции человека ноосферного как особи ноосферного человейника (т.е. человья – В.Е.), известный биофизик Алексей Яшин подчеркнул, что «это не вольнолюбивые фантазии, но итог достаточно обширного анализа и логически непротиворечивого синтеза» (1). Он отметил, что человек ноосферный – далее человей, является субъектом, унифицированным по физиологическим, психосоматическим и мыслительным характеристикам, что достигается на этапе развёртывания ноосферы посредством полевого усреднения всех характеристик жизнедеятельности в активном социуме ноосферы. Согласно представлениям этого исследователя феноменологии ноосферы, в процессе глобализации создаются условия для полного усреднения БФХП (биофизикохимических параметров), а именно: (далее…)

Оставить комментарий »

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Искать смысл того, что с нами происходит — это значит разворачивать, истолковывать и объяснять знаки, расшифровывать их. И весь этот процесс расшифровки разворачивается во времени. Вот почему истина — это истина времени.

О знаках у Пруста говорится довольно часто, именно поэтому эту тему и развивает Делез. Но здесь это не возведенный в абсолют «знак» в его постмодернистском контексте, когда он отрывается собственно от своего референта, от того, что его породило, и уже сам по себе пускается в безумную постмодернистскую пляску, нет. У Пруста знаки соответствуют реальности, она еще не испарилась, это не виртуальные времена, и задача, скорее, по-прежнему теургическая. (далее…)

Оставить комментарий »

Из книги «Антропологическое письмо», Курс лекций и семинаров с выпускниками Московской Школы Нового Кино и Литературных курсов им. А.П. и М.А. Чеховых, Москва, студия doku_meta, 2021-2022 гг. (готовится к печати)

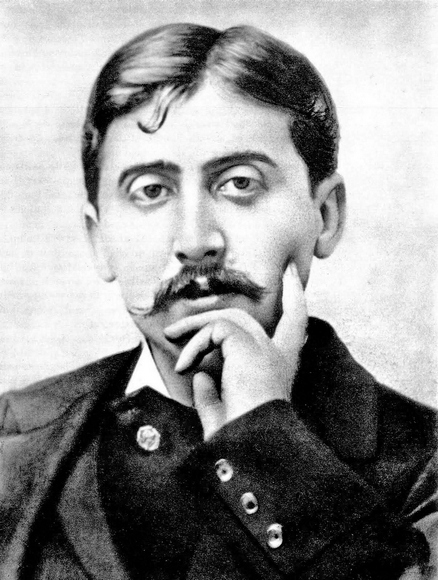

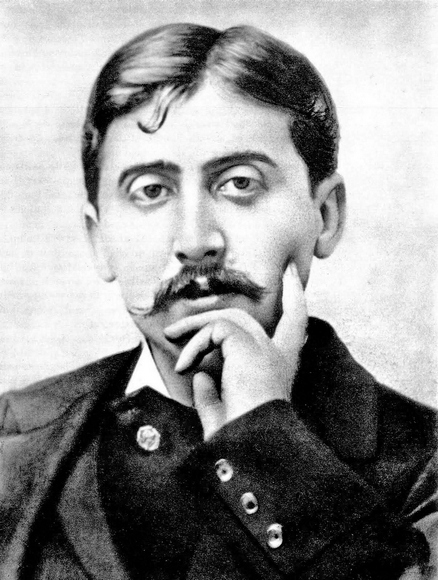

Мы говорили с вами о Кафке, о Джойсе… А теперь Марсель Пруст — он, вообще говоря, их постарше. Пруст 1871 года рождения, умер в 1922-м.

Но я не случайно начал обсуждать западный модернизм не с него. К Прусту уместнее обратиться после Кафки и Джойса, поскольку его роман имеет больше отношения к тому, что мы здесь называем антропологическим письмом, то есть именно к работе над собой. И теперь, через Пруста, мы сможем еще отчетливее сфокусировать темы, которых мы уже касались, изучая Джойса и Кафку. С последним мы говорили с вами о суде, о вине, о законе, о ничто, о том, что писатель пишет, исходя из своей преждевременной связи со смертью. И это всё тоже будет, конечно, по-своему перекликаться и с темами Пруста. (далее…)

Оставить комментарий »

В апреле 2023 года состоялся литературный диспут в московском Книжном клубе «Достоевский». Тема разговора — «За чертополохом» и далее: дискурс воскрешения Романовых в русской литературе за последние 100 лет.

В дискуссии принимали участие:

• Василий Зубакин, прозаик, профессор, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Автор более 50 научных работ по вопросам экономики и прогнозирования энергетики. Автор романов «Жестяной пожарный» и «В тени трона» (издательство «Время»). Член Литературной академии премии «Большая книга».

• Алексей Колмогоров, писатель, сценарист, режиссёр. Лауреат профессиональных кинематографических премий. Автор романа «ОТМА. Спасение Романовых».

• Иван Родионов, литературный критик. Обладатель премий «Литблог» и «Гипертекст», член жюри Премии «Национальный бестселлер» и Премии им. Катаева. Автор литературно-критических сборников «сЧётчик» и «На дно, к звёздам».

• Марина Манукян, модератор встречи, педагог-лингвист (английский и французский языки), руководитель проектов, организатор культурных мероприятий. (далее…)

Оставить комментарий »