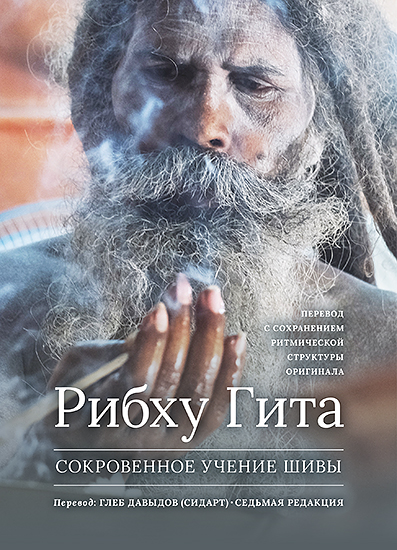

Вышла в свет новая, седьмая редакция книги «Рибху Гита. Сокровенное учение Шивы» в переводе Глеба Давыдова (Сидарта), одного из немногих Писаний, рекомендованных к обязательному прочтению Шри Раманой Махарши.

Это действительно новая редакция. Изменений очень много, и многое переведено просто заново, напрямую с санскрита. Книга уже доступна для заказа и скачивания в магазине Ridero и скоро появится и на других площадках. Публикуем фрагмент Предисловия к книге, а также первые пять глав этой новой — седьмой — редакции.

Предисловие. О финальной редакции

Осенью-зимой 2025/26 года перевод, выполненный в 2021 году, был пересмотрен с учетом накопленного опыта переводов: прошел дополнительную сверку с санскритским оригиналом, а также был еще более приближен к оригинальному звучанию Гиты с точки зрения её ритмической структуры.

Читатель может выразить сомнения: «Не ставит ли под вопрос общую достоверность работ данного переводчика тот факт, что сам он периодически редактирует свои переводы и местами вносит в них довольно значительные изменения?»

Отвечу на это коротко. Поэтический перевод сакральных текстов — это не просто передача поверхностного смысла, но и более тонкая работа по передаче ритмической структуры и других литературных и энерго-информационных особенностей этих Писаний. Это гораздо более глубокий и тонкий процесс, чем, например, просто академический перевод, по умолчанию требующий исключительно филологической точности. (далее…)

Оставить комментарий »

Сохранит ли человек свою индивидуальность в эпоху диктатуры коллективного разума?

Для сознания, находящегося внутри иллюзии, она есть полная реальность.

Владимир Шмаков

Критерия для оценки того, что мы считаем реальным, скорее всего нет.

Василий Налимов

Цель расчеловечивания – превращение человечества в роботизированную биомассу, где индивидуальное мышление индоктринируется в коллективное сознание.

Алексей Яшин

Размышляя в конце 20-го века об этике взаимодействия со средой обитания, выдающийся исследователь сознания, учёный – энциклопедист В.Налимов полагал, что человечеству страшны не только и не столько атомные устройства, наркотики, террор и грабежи, сколько телевизор и компьютер (1). «Думать стало некогда и неохота». В основательно разработанной концепции биосферно-ноосферного перехода (2) биофизик Алексей Яшин отметил ведущую роль виртуализации социума как базового инструмента расчеловечивания в процессе трансформации человека биологического в особь ноосферного человейника (т.е. человья, – В.Е.). Некоторые аспекты этой темы рассмотрены в статьях автора (3,4).

Технической основой создания виртуального социума становится цифровизация, которая на взгляд специалиста в области информационно-психологической безопасности Владимира Лепского, представляет собой одновременно и антропологическую революцию и антропологическую катастрофу (5). Исследователи социологии цифрового общества Людмила Василенко и Наталия Мещерякова, рассматривая гибридность современной среды обитания человека, обратили внимание на взаимопроникаемость виртуального и реального миров, которые существуют не параллельно, а взаимообусловлено (6). «Уже не существует дихотомии реальности и виртуальности, они соединились в целостную среду существования человека и общества». (далее…)

Оставить комментарий »

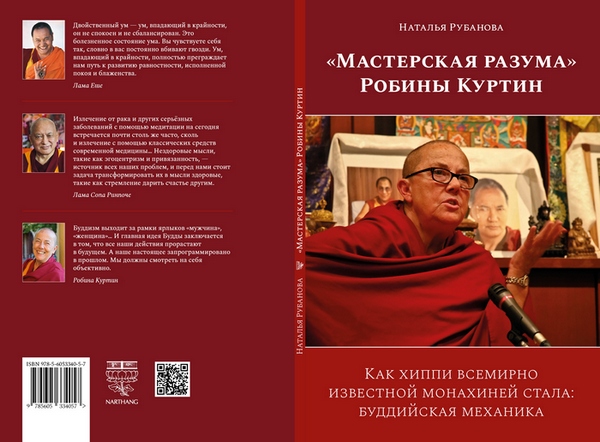

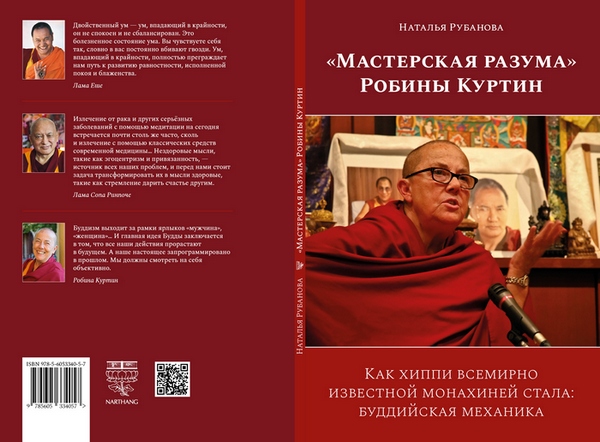

«“Мастерская разума” Робины Куртин. Как хиппи всемирно известной монахиней стала: буддийская механика». СПб, Нартанг, 2026

Одной из крупнейших международных буддийских организаций, в основном ориентированных на не-этническое буддийское сообщество, является «Фонд поддержания махаянской традиции» (ФПМТ), основанный тибетскими ламами Тубтеном Еше и Тубтеном Сопой Ринпоче. Сейчас в ФПМТ более 130 центров во многих городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Летом 2017 года в Москве, в программе московского центра ФПМТ «Ганден Тендар Линг», буддийская монахиня из Австралии Робина Куртин прочитала открытую лекцию «Мастерская разума», в ходе которой поделилась размышлениями о функционировании ума, его потенциале и проблемах.

Автор-составитель данной книги Наталья Рубанова также ранее приняла участие в некоторых других программах досточтимой Робины Куртин и взяла у нее личное интервью, задав интересовавшие ее вопросы. Объединив полученные материалы, Наталья подготовила их к изданию. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

«Пифагор называл врачевание святейшим из искусств, а если врачевание столь свято, то надлежит больше заботиться о душе, нежели о теле, ибо не будет никакая живая тварь в добром здравии, когда больна лучшая ее часть». Аполлоний Тианский.

О ментальных практиках, связанных с культом Аполлона, сегодня мы можем судить лишь опосредованно. Самые разнообразные их отражения присутствуют в поэзии, драме, философии и нарождающейся медицине древних греков. Особое место в этой связи занимает духовный опыт Пифагора и его последователей. Он вобрал в себя разнообразные методы ритуального физического и психического очищения Аполлонова культа, переосмыслив их в контексте нового для Эллады мировидения.

О преемственной связи пифагореизма с культом Аполлона красноречиво свидетельствует уже тот факт, что некоторые античные авторы называют Пифагора то сыном Аполлона, то воплощением самого божества.

Согласно Элиану, “Аристотель говорит, что кротонцы звали Пифагора “Аполлоном Гиперборейским”. По словам Ямвлиха, некий поэт из Самоса, а вслед за ним Эпименид, Евдокс и Ксенократ считали Пифагора сыном Аполлона. Сам Ямвлих отвергает это мнение, добавляя при этом: “Однако в том, что душа Пифагора — из Аполлонова полка: или будучи его спутницей, или находясь в еще более близком родстве с этим богом, была послана к людям, — в этом никто, наверное, не усомнится, зная о ее рождении и всевозможной мудрости”. (далее…)

Оставить комментарий »

Перед нами – не испаскудившийся озорник Тирсо де Молино, не лицемерный дон Жуан Мольера или католический – Проспера Мериме, не сохранивший только имя дон Жуан Байрона. Перед нами – мыслящий дон Жуан, дон Жуан, как его мог бы написать Шекспир.

Оттого и звучит в трагедии классический шекспировский белый пятистопный ямб, изредка перемежающийся рифмами (которые, в отличие от шекспировских, кажутся, но не могут быть случайными) и чрезмерно разросшимися строчками:

…За городом, в проклятой венте. Я Лауры

Пришёл искать в Мадрите.

Перед нами – дон Жуан, личность которого не исчерпывается любвеобильностью и богохульством, он даже имя изменил на похожее, да не то, он теперь – дон Гуан, что звучит как-то даже солиднее на русский слух. Без этого там французского легкомысленного «жу-жу-жу». (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

«Прорицательная сторона вдохновения восходит к одержимости Аполлона, а вакхическая к Дионису. “Вступите в хоровод с корибантами”, — говорит Софокл: ибо служение Великой Матери и Пану причастно вакхическому исступлению». Плутарх.

Катартический эффект экстатических ритуалов обновления, подобных церемонии апо, описанной Робертом Рэттрэем, был обусловлен мифологически осмысленным выходом всевозможных разрушительных аффектов (от чувства вины и страха до злобы и ярости). Все, что терзало душу человека в его повседневной жизни, во время обряда находило выход в экстатической пляске. «Сверхъестественное» напряжение, создаваемое в душе человека различного рода конфликтными ситуациями, разряжалось в ритуальном действе и осознавалось как буквально сверхъестественное переживание. Такой ритуально регулируемый выход аффектов — «буйство духов» — приносил человеку душевное очищение и обновление. Индивидуальный катарсис при этом мифологически ассоциировался с очищением и обновлением всей природы и общества.

В «Антигоне» Софокла такой психологический и мифологический эффект катартического экстаза отражен в воззвании к Дионису: «Бог, взлюбивший Фивы, / Где родила тебя мать, / Молнией сраженная, — / О, гряди! Болен град, тяжек недуг! / Ты очистить властен его!.. / Ты ночных веселий царь! / О, явись! Светлый бог, Зевса дитя! / Пусть наш град вакханок твоих / Неистовый восторг огласит в тьме ночной, / Твою славя честь, Дионис-владыка». (далее…)

Оставить комментарий »

Mark Sedgwick. Traditionalism: The Radical Project for Restoring Sacred Order. London: Pelican Books. 2025, 424 c.

Новая книга британского исследователя, автора выходившей у нас истории традиционализма «Наперекор современному миру», продолжает его исследования означенной темы. Но, так сказать, не вглубь, а вширь: его «Традиционализм» — это традиционализм для широких масс. Которые, как он сам постоянно подчеркивает, в принципе невозможны: и слишком сложно учение интегрального традиционализма, да и сами его адепты никогда не стремились вербовать сторонников, проповедовать свое учение. Оставшееся рафинированным интеллектуальным и радикально необычным метафизическим проектом, который как-то, возможно, резонировал с историей новейшего времени на определенных этапах. И эти созвучия Сэджвика как раз интересуют. (далее…)

Оставить комментарий »

Эти три небольшие новинки: китайца Си Чуаня, француза Луи Калаферта и румына Макса Блехера, — позволяют соприкоснуться с тем, что называют по-разному — от стихопрозы до фрагментарного письма, прозой афористической или нелинейной. В ускользании от определений, выпадании из канонов и заключены, возможно, загадка и очарование этих своенравных, но таких живых произведений. (далее…)

Оставить комментарий »

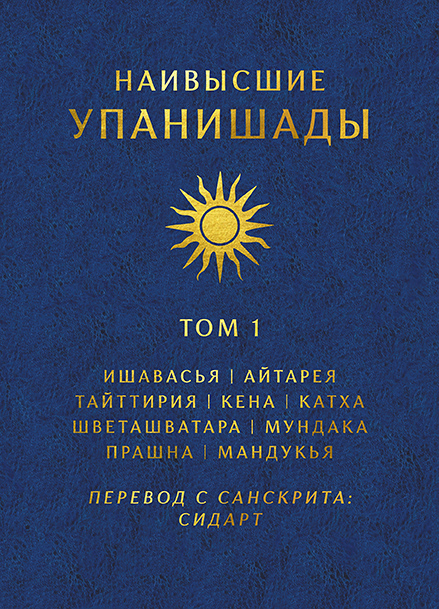

ФРАГМЕНТ 1-го Тома и о книге «Наивысшие Упанишады» — см. ЗДЕСЬ.

Аннотация: Второй Том важнейших Упанишад в стихотворном переводе Глеба Давыдова (Сидарта) составила одна из самых древних Упанишад — «Чандогья Упанишада», которая поначалу являет собой мощнейший инструмент для очищения ума, а затем дает прицельные указатели на истинную природу всего сущего. Именно в этой Упанишаде прозвучала одна из главных махавакий Веданты — «Тат Твам Аси» (Ты есть То).

ПРЕДИСЛОВИЕ (от переводчика)

Ч(х)андогья

«Чандогья Упанишада» была создана приблизительно в период между VIII — VI веками до нашей эры. То есть, будучи явленной в первой половине I тысячелетия до н.э., она, наряду с «Брихадараньяка Упанишадой», оказывается одной из древнейших (и авторитетных) Упанишад.

Она входит в состав Самаведы, в которой учёные считают её наиболее поздним текстовым слоем. Название происходит от слова «чханда» («метр», «стихотворный размер») — «чхандогами» назывались жрецы, специализировавшиеся на пении са́ман, мелодичных метрических гимнов Самаведы.

Текст Упанишады состоит из восьми прапа́так (лекций), каждая из которых разделена на множество разделов (главок). В первых прапатаках дана философская, концептуальная и космогоническая база — разъяснение главных духовных элементов (например, «стобх») и ритуалов (упа́сан) Самаведы. Затем постулируется: «Всё есть Брахман».

3.14.1

Всё вот это есть Брахман, всё это

из Него появилось, в Него

возвращается, Им существует.

Нужно просто тихо внимать.

И только после этого всего, начиная с шестой части, даётся Брахмавидья — Знание Брахмана. (далее…)

2 комментария »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

К богам мы вхожи и во всех искусствах

Испытаны…

И даром песни мы владеем, можем

Предсказывать судьбу не привирая,

Лечить болезни. И пределы неба

Известны нам, и вести преисподней.

Софокл

Мифологическая связь сакрального начала с женским прекрасно отражена в «Одиссее» Гомера. Как воплощение «вечно женственного», указующего герою его путь, представлена здесь дева-воительница Афина Паллада, всюду сопровождающая Одиссея. Она защищает его перед другими богами, дает ему мудрые советы, оказывает помощь в сложных испытаниях. Представлены в поэме и другие, более земные женские персонажи, обладающие магической властью над людьми и природой и обитающие на «блаженных островах». Такова волшебница Кирка, дочь Солнца — Гелиоса, обитательница острова Эя, колдовскими заклятиями обратившая спутников Одиссея в зверей. И нимфа Калипсо («Та, что скрывает»), дочь Титана Атланта, полюбившая Одиссея и державшая его в плену семь лет. Она тщетно прельщала героя бессмертием и беспечальной жизнью на острове. (далее…)

Оставить комментарий »

Вышла в свет новая книга бесед с Бхагаваном Шри Раманой Махарши. Эта книга — одно из тех немногих высказываний Шри Раманы Махарши, которые до сих пор еще не были переведены на русский язык. В основе — манускрипт, найденный в архивах ашрама Шри Раманы Махарши в Тируваннамалае в 2010 году, рукопись, которая представляет собой попытку в деталях восстановить с помощью самого Шри Раманы его наставления, которые были преобразованы в санскритские стихи знаменитой «Шри Рамана Гиты» Ганапати Муни. В книге раскрыты тонкие нюансы Веданты и учения Шри Раманы Махарши. Перевод: Глеб Давыдов. (далее…)

Оставить комментарий »

КНИГА ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ОКТЯБРЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ — СМ. ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩИЙ ФРАГМЕНТ — ЗДЕСЬ.

АЙТАРЕЯ УПАНИШАДА

Об Упанишаде

Второе название «Айтарея Упанишады» — «Бахврича Упанишада», что означает «Упанишада многих ригов», то есть Упанишада многих гимнов Ригведы. «Бахврича» — это указание на бахвричу-шакху, то есть ветвь (sakha) Ригведы, к которой относится эта Упанишада. Тут стоит пояснить, что такое шакха. В ходе устной передачи Вед от учителя к ученику в течение тысячелетий постепенно в разных регионах и у разных групп браминов развивались свои уникальные способы произнесения, запоминания и интерпретации ведических текстов. Эти различия привели к возникновению множества «ветвей», или «школ», каждая из которых имела свою версию (шакху) той или иной Веды, зачастую отличавшуюся от других шакх — иногда минимально, а иногда существенно. Иногда та или иная шакха (или, можно сказать, редакция Веды) имела уникальные, только ей присущие Брахманы, Араньяки и Упанишады. (далее…)

Оставить комментарий »

КНИГА ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ОКТЯБРЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ — СМ. ЗДЕСЬ

ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА

Об Упанишаде

«Ишавасья Упанишада» получила своё название по её первым строкам:

Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat

«Иша» — это И́швара, Господь. Слово же «васьям» многозначно — его часто переводят как «пронизано», «наполнено», «окутано», «покрыто». Однако в полной мере ни один из этих переводов не передаёт отношений между Господом и тем, что обозначено как «идам сарвам» («вот это всё»), то есть воспринимаемая вселенная. Есть даже интересная версия, что слово «васьям» родственно слову «васана», и таким образом весь этот мир — одна большая васана Господа, то есть некая Его «склонность», скрывающая (очевидно, от Него же самого) истинную природу всего сущего. Впрочем, в этой книге мы без необходимости постараемся не пускаться в дебри подобных интерпретаций. Разъясняющие сноски и комментарии будут даваться только в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть тогда, когда становится совершенно очевидным, что без дополнительных разъяснений основной текст Упанишады останется не совсем понятен читателю, и при этом неясность эта сможет сильно повредить общему восприятию текста (знак «+» означает, что в конце этой Упанишады можно по номеру мантры найти комментарий к ней). Ведь, как уже сказано в основном предисловии к этому изданию, в целом Упанишады — это тексты достаточно ясные и простые. (далее…)

Оставить комментарий »

Упанишады — это Веданта, последние, вершинные тексты Вед (божественных откровений, полученных в глубокой медитации древними индийскими риши примерно за 12 столетий до нашей эры и затем устно передававшихся от одного мудреца к другому). В Упанишадах даются указатели для выхода из самсары — окончательного освобождения. Перевод Глеба Давыдова — это первый литературный (и ритмический) перевод этих текстов на русский язык. Этот перевод сохраняет не только точность наставлений, но и их поэзию. Упанишады вновь становятся живым Писанием, — это вовсе не сухое академическое изложение неких малопонятных абстрактных концепций, а точный перевод Живого Слова на русский язык. НА ПЕРЕМЕНАХ — ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ КНИГИ: Предисловие от переводчика, а также первые Упанишады, вошедшие в Первый Том трехтомного издания. Первый Том появится в книжных интернет-магазинах в октябре.

ПРЕДИСЛОВИЕ (от переводчика)

Введение

Литературный памятник? Нет, Упанишады не просто «литературный памятник». А точнее, совсем не «памятник». И даже не му́рти*. Они — живое Слово. В то же время Упанишады нельзя обозначить как сугубо религиозные или философские тексты. Даже слова «древнейшее поэтическое произведение» не могут в точности передать, что это такое, — в слове «произведение» уже затаилась неточность. Как, впрочем, и в слове «древнейшее». Скорее Упанишады можно назвать высокочастотными откровениями, которые хотя и были зафиксированы в поэтической форме великими провидцами (риши) древней Индии несколько тысяч лет назад, остаются и сейчас в полной мере актуальными для любого подлинно живого человека. Перед нами одновременно и поэзия, и духовное учение, и священное Писание, и преисполненные трансцендентного вдохновения мантры-заклинания, трансформирующие ум читателя и доставляющие его в наивысшие планы бытия.

В этой книге — первая попытка поэтического перевода Упанишад на русский язык. При этом термин «вольный перевод» (или «переложение») здесь не работает. Сохранены мельчайшие смысловые нюансы оригиналов. Послания и дух этих Писаний переданы настолько точно, насколько это возможно на русском языке, и при этом — перевод литературный, не академический. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Глава 4. Вечно женственное

Здесь — неизъяснимость истины всей.

И вечно женственное влечет нас к ней.

Иоганн Гете

Мифы о творении, рассказывающие о деятельности мифических героев в изначальную эпоху (Время сновидений), содержат, в частности, всевозможные описания первозданного хаоса, предшествовавшего созданию мира, каким его знал человек архаического общества. То мифическое время характеризовалось в социальном контексте как время нарушения всевозможных табу, беспорядочных половых отношений, различного рода преступлений, перевернутого общественного порядка (женщины в то время выполняли обязанности мужчин и наоборот). Множество подобных мифов посвящено описанию изначального матриархата. Женщины в них не только занимаются традиционно мужскими практиками (а мужчины — женскими), но и активно (сексуально и духовно) взаимодействуют с мифическими существами (тотемами, духами). Последние открывают женщинам тайны священных масок и ритуальных предметов, показывают им свои сакральные обряды. Случайно или намеренно мужчины узнают о таинствах женщин, свергают их власть, отнимают маски и культовые предметы, начинают проводить мистерии вместо женщин. (далее…)

Оставить комментарий »