Supersonic Future. Экология трэша

Рубрики: Будущее, Звуки (музыка и прочее), Культура и искусство, Люди, Опыты, Прошлое Когда: 2 апреля, 2011 Автор: Глеб Давыдов

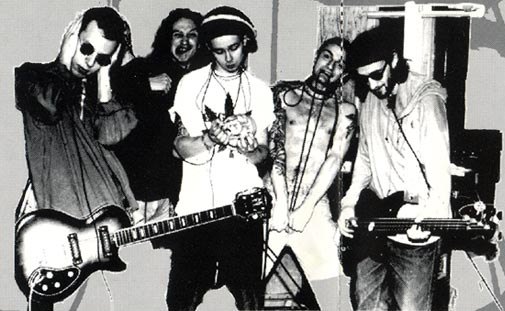

В архивной рубрике колонки Димымишенина «Ценные бумаги» сегодня появилось интервью с Олегом Костровым и другими участниками проекта Supersonic Future, взятое для журнала «Собака» в 2004 году. Тогда Олег как раз только что придумал этот электро-проект и готовился выпустить первый альбом. Проект действительно был (да и есть) гораздо больше достоин внимания, чем тот русскоязычный кал, который звучит и звучал на большинстве радиостанций. И раз уж сегодня на Переменах день Supersonic Future, привожу полностью свою статью для журнала BRAVO, которую я написал в августе 2005 года, незадолго до того, как покинул сей благословенный орган массовой коммуникации.

Supersonic Future. Экология трэша

Женщины на грани нервного срыва

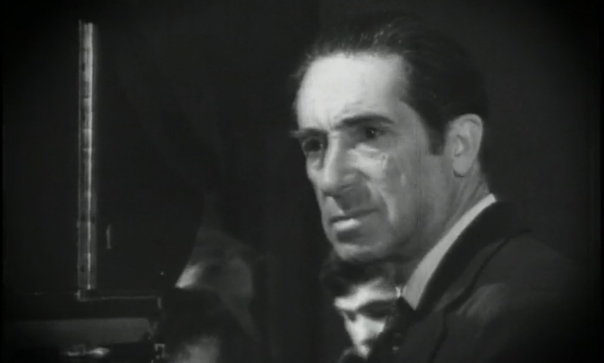

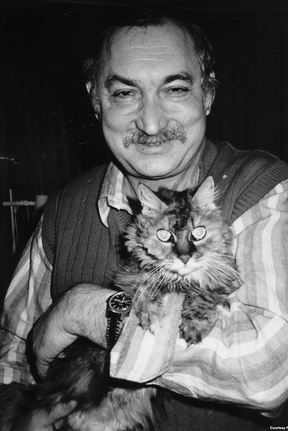

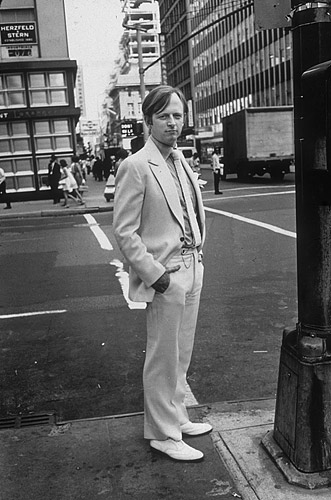

Олег Костров – легендарный московский джаз-треш-электро-коллаж-композитор, один из основателей и лидеров проекта «Нож для фрау Мюллер». Человек-игра, человек-креатив, вся жизнь которого построена на каком-то сиюминутном прорыве в неизвестное.

Я встретился с Олегом Костровым, чтобы для проекта Peremeny.ru расспросить его о том, как он жил в Берлине. Заодно была цель узнать кое-что об его новом музыкальном проекте Supersonic Future. Неделю назад Олег дал мне послушать диск с песнями будущего альбома суперсоников – «Сладкая молния». Отличный электро-глэм-панк!

Мы нашли свободную скамейку в сквере напротив театра им. Моссовета. Шумел фонтан, тут же рядом притаились бомжи с батоном белого хлеба и бутылкой дешевого вина. Мы с Олегом уселись поудобнее и завели довольно долгий и сумбурный разговор о Берлине. Олег Костров в Берлине провел очень много времени – зависал в легендарных немецких техно-клубах (в которых были запрещены деньги), жил в заброшенных замках вместе с друзьями-художниками, был свидетелем глобальных движений и перемен в транснациональной арт-секс-богеме… Разговор об этом полностью можно прочитать здесь. Параллельно с Берлином мы говорили и о новом музыкальном проекте Олега – Supersonic Future. (далее…)