Георгий Иванов. ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ — 2.

Рубрики: Литература, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Путешествия Когда: 11 ноября, 2010 Автор: admin

Рубрики: Литература, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Путешествия Когда: 11 ноября, 2010 Автор: admin

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Прошлое, Путешествия Когда: 10 ноября, 2010 Автор: admin

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 30 октября, 2010 Автор: Ольга Балла

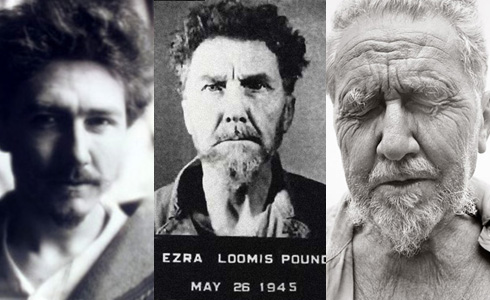

30 октября 1885 года родился Эзра Паунд, американский поэт, издатель и редактор

«Make it new!» — звучал призыв, провозглашённый Паундом в самом начале его поэтического пути. «Поэзия ХХ века, — писал он в программном эссе «Prolegomena», — та поэзия, которая, я ожидаю, будет создаваться в ближайшем десятилетии, отбросит всяческое «сюсюканье», она будет жёстче и естественней, она будет <...> «пробирать до костей».

Конечно, он был человеком утопии.

В ХХ веке такое, впрочем, неудивительно, если не сказать банально. Это столетие словно нарочно было послано людям западной культуры для того, чтобы они как следует прожили, прочувствовали и переоценили свои отношения с утопиями и утопизмом. Но Паунд — особенный.

Он заплатил за свою утопию, как никто другой. Неделями в клетке. Буквально в клетке с прутьями, открытой со всех сторон, без крыши, в которой соотечественники-американцы держали изменника Паунда, как особо опасного преступника, в лагере для военнопленных под Пизой. Месяцами — в тюрьме. Тринадцатью годами — в психиатрической лечебнице. Смертью на чужбине (правда, этой чужбиной была горячо любимая им Венеция). Заплатил унижением, изоляцией, утратой друзей, телесного и душевного здоровья, распадом самой речи (опять же буквально: к концу жизни он подолгу не мог разговаривать). Заплатил обвинением в измене, выдвинутым собственной страной, к которой никогда не переставал чувствовать себя принадлежащим, хотя страшно её ругал и не уставал повторять, как многое он в ней ненавидит. (Он бранил и ненавидел Америку на правах своего. Только очень любящие так умеют.)

Всё это само по себе заставляет предполагать, что утопия Паунда была для него чем-то очень настоящим — совершенно независимо от степени её утопичности. И от степени её безумия и чудовищности — а таких компонентов у неё было более чем достаточно.

Нет, утопии это ничуть не оправдывает. Но очень много говорит о самом Паунде и о его времени.

И конечно, он был одним из самых важных неудачников своего века. Самых характерных, самых влиятельных. Таких, без которых его век попросту не смог бы стать самим собой. По крайней мере век литературный и англоязычный.

Его «Cantos» — «Песни», огромный эпос, призванный охватить всю историю, от античных истоков до современности, который он писал всю жизнь, с молодости до глубокой старости, да так и не закончил, — остались… не то чтобы непонятыми, нет… Понимания того, что и почему он делал, Паунд, несомненно, дождался. Со стороны тонких ценителей. Дело обстояло гораздо хуже: труд жизни Паунда не был востребован западной культурой — в том объёме и в том качестве, как он сам считал нужным. (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 26 октября, 2010 Автор: Виктория Шохина

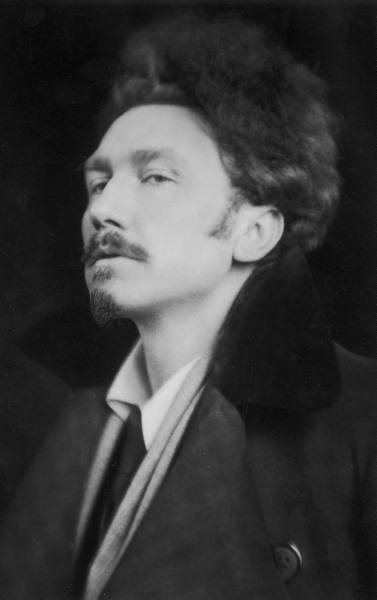

14 (26) октября 1880 года родился самый причудливый персонаж Серебряного века

Если верить Владиславу Ходасевичу, отец Андрея Белого (Бориса Бугаева), профессор математики Николай Бугаев говорил: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». Профессор был некрасив, но умён. Мать же красавица, икона стиля, но дура и истеричка. Сын оказался красивым и странным.

«Огромные широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном, измождённом лице. Непомерно высокий лоб, с островком стоящих дыбом волос /… / порой Белый кажется великолепным клоуном. Но, когда он рядом, — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми» (Илья Эренбург).

«В Андрее Белом есть звериность, только подёрнутая тусклым блеском безумия. Глаза его, /…/ точно обведённые углём, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы…» (Максимилиан Волошин).

Подобных отзывов много. Внешность и повадки Андрея Белого впечатляли не меньше, чем его тексты. А то и больше. (далее…)

Рубрики: Звуки (музыка и прочее), Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 12 октября, 2010 Автор: Георгий Осипов

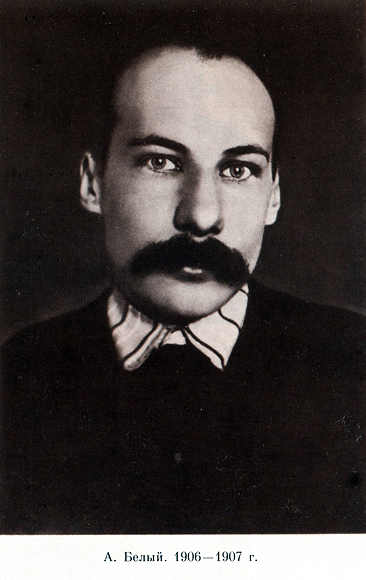

12 октября 1875 года родился Алистер Кроули, один из главных оккультистов XX века, основатель учения

«Его называли содомитом и колдуном (он побывал в своё время и тем и другим), но названия не соответствуют явлениям, которые они обозначают, — они выражают лишь отношение человеческого стада к этим явлениям».

Потусторонние силы, как правило, избегают прямого вмешательства в земные дела, предпочитая действовать через посредников – корыстных и добровольных, бездарных и талантливых.

Мистер Кроули ворвался в мое детство с первыми тактами Immigrant Song. Они были подобны перестуку колес экспресса, вылетевшего из Преисподней. Беспризорную душу пронзило острое желание запрыгнуть на подножку. Пусть не с первого раза, но – сделаться пассажиром «11-го маршрута», чья кривая проходит между звезд, если верить другой песне. У меня в городе 11-й маршрут троллейбуса делал остановку возле психбольницы, где нередко заканчивают свой путь искатели оккультных приключений.

Лед Зеппелин – образец психоделического альпинизма. Когда Роберт Плант произносит: «Валгалла», мы не сомневаемся, что он ее увидел, хотя бы на миг. Алистер Кроули владел этим опасным видом спорта в совершенстве, подавая пример желающим проникнуть в запретные места, даже если речь идет вовсе не о горных вершинах. «Он помахал рукой, и зашагал по склону холма прямой и упругой походкой опытного скалолаза» (Steady and swinging step of a practiced mountaineer). Чтобы заглядывать в недоступные рациональному глазу глубины, нужны железные нервы, а где их взять в наше время? (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Путешествия, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 9 октября, 2010 Автор: Михаил Побирский

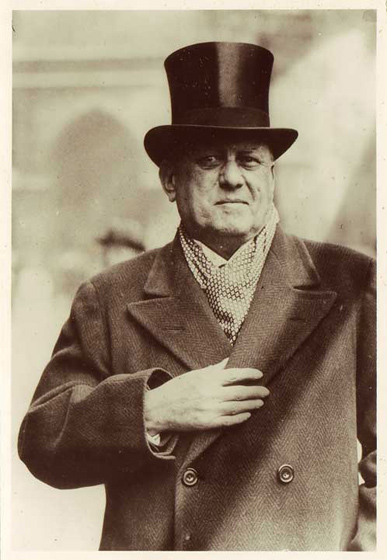

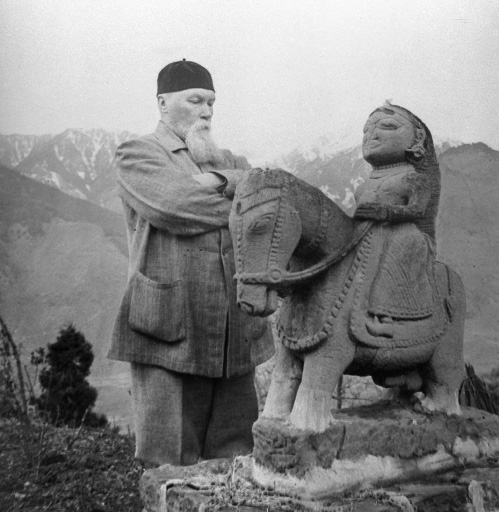

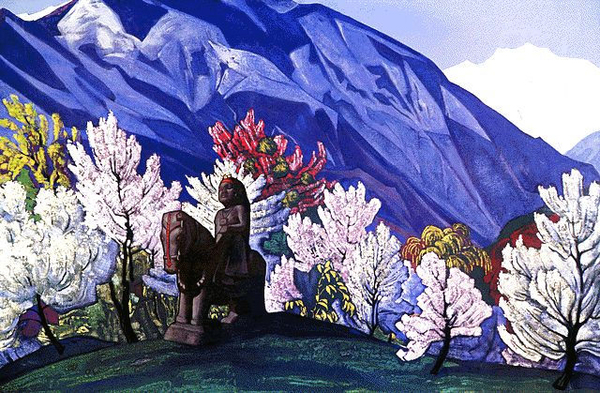

27 сентября (9 октября по новому стилю) 1874 родился художник, мистик, писатель, путешественник Николай Рерих

Борода лопатой, черная феска – имидж скорее подходящий безумному ученому, академику Павлову, кромсателю собачьих шей, а не мистику, оккультисту и философу. Впрочем, Рерих Николай Константинович всегда был гораздо более академичен, чем требовалось для соискания почетного звания Гуру и наставника поколений.

Выбирая место для своего будущего заточения и самадхи, Николай Рерих был весьма старателен. Штат Химачал Прадеш, Индия. Долина Кулу. Вневременная, не имеющая ни начала, ни конца метафизическая составляющая Гималаев застыла в странном симбиозе с чеховской дачной Россией. Ландшафт напоминает скорее вековой русский лес, нежели характерные для Химачал Прадеша горные долины, обрамленные яблочными садами. Лес Кулу выглядит грозно, величественно. В окрестностях резиденции Рерихов, Урусвати – чувствуется тяжесть, необъяснимая стагнация. Мощные дубы стонут под тяжестью миллионов кальп, перерождений и не изжитой кармы, трава зелена, но как-то искусственно, и лишь порывы мощного, по-настоящему северного ветра напоминают о том, что все бренно и непостоянно. В соседней долине Парвати воздух легок и прозрачен, краски играют, все преломляется ежесекундно, изменяется легко, пространство словно хрустальный горный поток, прекрасно абсолютно все, ибо – динамично. В Кулу – всё словно застыло…

Сама усадьба (а именно – десяток разрозненных строений) выглядит безжизненно, хотя, приглядевшись, можно заметить: что-то происходит и в этих стенах. Вот, к примеру, припаркованный под нелепым углом у забора белый Амбассадор, гордость индийского автопрома, машина одновременно и уродливая, и прекрасная – и бессмысленная, конечно (как все индийское). Амбассадор, судя по номеру, принадлежит администрации штата. И правда, невдалеке болтается неприкаянный шофер – высокий, молодой индус с роскошными сталинскими усами. Чуть левее некая моложавая экзальтированная особа истошно орет на очередного индийского оболтуса в помятом кафтане, отчитывает его за нерадивость. У дамы явный русский акцент. Далее встречаю томных русских юношей с кокетливыми бинди во лбах, прикормленных индусов – смотрителей мертвого музея, нескольких ошарашенных европейских туристов, да, пожалуй, вот и все, что осталось от некогда мощной оккультной, культурологической, сектантской империи Рерихов. (далее…)

Рубрики: Звуки (музыка и прочее), Культура и искусство, Люди, Опыты, Прошлое, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 22 сентября, 2010 Автор: Ольга Балла

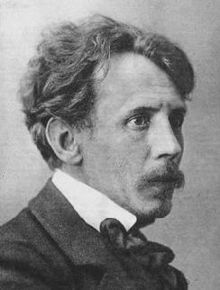

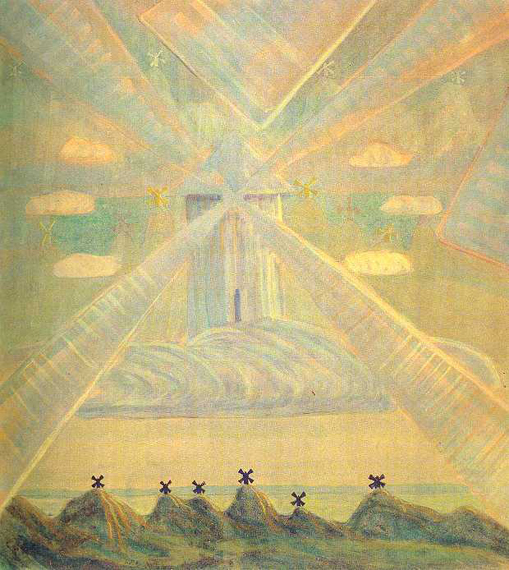

10 (22) сентября 1875 года родился художник и композитор Микалоюс Константинас Чюрлёнис

С самого начала, ещё до рождения, он был человеком междумирья.

Отец его, крестьянский сын из южной Литвы, Дзукии, родился прямо в поле, во время жатвы. С ранних лет зачарованный непонятно откуда взявшимся влечением к музыке, на исходе юности Константин Чюрлёнис-старший обучился у деревенского органиста основам игры на органе.

Мать, Адель, была немкой, из евангелистов, бежавших из Германии от религиозных преследований. Кроме немецкого, она хорошо владела польским и литовским, была начитанной, хотя настоящего образования, рано осиротев, так и не получила. С Чюрлёнисом-старшим она, 18-летняя, встретилась в маленьком литовском городке Варена, тот был органистом в местном костёле.

Их сын Констант, родившийся спустя два года после венчания Константина и Адели и переехавший с ними чуть позже в провинциальную деревушку Друскининкай, похоже, чувствовал себя принадлежащим ко всем унаследованным мирам сразу. Они не спорили в нём, не вытесняли друг друга, но взаимонакладывались, просвечивали друг сквозь друга, составляли целое.

Констант был первым в роду, вошедшим в высокую культуру, — и она заговорила с ним на польском языке.

Польский вообще был языком его детства — домашним, изначальным. На этом языке звучала для него, проведшего более двенадцати лет в Варшаве, европейская и мировая культура. По-польски он писал письма друзьям и любимым. Польский был языком универсального, языком самого бытия — недаром на одной из картин цикла «Сотворение мира» слова Творца «Да будет!» раздаются именно на этом языке. Во вторую очередь это был русский — на нём Констант учился в начальной школе и разговаривал с государством, к которому принадлежал: Российской империей.

При всём при том и с польской, и с русской культурой Чюрлёнис ассоциируется в последнюю очередь, если ассоциируется вообще.

А между тем этот знаковый для литовской культуры человек, которого она числит среди своих основателей, начал как следует учить литовский язык лишь за шесть лет до смерти, с 1905 года, под влиянием и с помощью своей жены Зоси. В детстве он слышал на нём только песни и крестьянскую речь. Он открывал Литву как культурный факт, вступал в это символическое наследство уже зрелым человеком. (далее…)

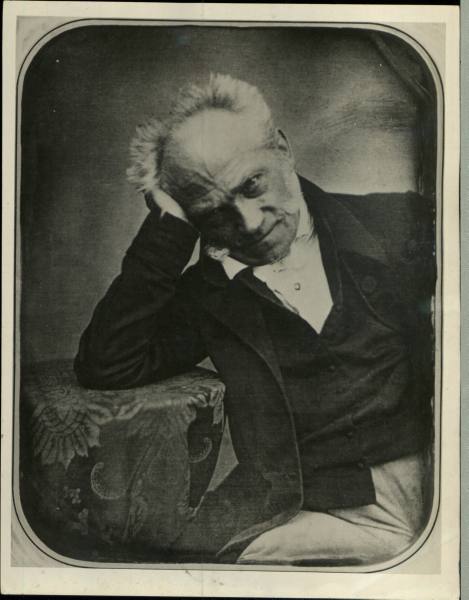

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Прошлое, Философия Когда: 21 сентября, 2010 Автор: Дмитрий Корель

22 февраля 1788 родился немецкий философ Артур Шопенгауэр. Этот мир он называл «наихудшим из возможных миров».

«Пропала жизнь! Я талантлив, умён, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии! Матушка!» А.П. Чехов, «Дядя Ваня». Самый, наверное, пронзительный монолог в истории русской драматургии.

Как часто, пусть, быть может, и своими словами, мы повторяем его про себя: «Если бы я жил нормально, то…»

Что же такое «нормальная жизнь», делающая из человека гения?

Ну, с Ф.М. Достоевским всё более-менее понятно из школьного курса, его «нормальная жизнь» — каторга, эпилепсия, вечные долги и нужда… А вот с немецким философом Шопенгауэром, наверное, стоит разобраться.

Впрочем, «из Шопенгауэра я прочёл тоже только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то первою строкою и стоит это: «Мир есть моё представление».

— Вот это хорошо, — подумал я по-обломовски. — «Представим», что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно» (В.В. Розанов. Уединённое).

Тоже вариант.

Отец Артура Шопенгауэра, Генрих Флорис Шопенгауэр, происходил из известной и богатой бюргерской семьи, правда отягощённой дурной наследственностью — его мать (бабушка Артура Шопенгауэра) и старший брат были сумасшедшими и много лет состояли под опекой. Сам Генрих Флорис всю жизнь страдал странными приступами меланхолии и припадками беспричинного страха. Но, получив в молодости блестящее образование (он обучался торговому делу во Франции и Англии), стал довольно успешным бизнесменом и с честью поддерживал репутацию своего семейства.

Частые деловые поездки в Англию сделали его ярым англофилом и поклонником всего английского. Многолетней мечтой его было покинуть опостылевших соотечественников и переселиться с семейством в Лондон.

Но пока мечта не сбылась, он ежедневно прочитывал от доски до доски «Таймс» и заставлял и сына своего с самых ранних лет читать эту полезную газету. (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 17 сентября, 2010 Автор: prosto.dostali

Очередной поэт, этакий франт в старой посеревшей майке с множеством непонятных дырочек, в совдеповских трениках с отвисшими коленями отметит следующее: большинство соплеменников — свиньи, а остальные – это он сам. И он сам – тот самый непризнанный гений, о котором потомки нынешних поросят заговорят с почтительным восторгом и его полное собрание сочинений будет пылиться на многих книжных полках, если таковые ещё останутся как явление природы.

Самое поразительное в этой ситуации то, что подобным образом всё может и произойти. Так может случиться, если, конечно, этот рифмоплёт будет способен на сущую безделицу – на настоящее искусство. На правду о себе.

Мне помнится случай, произошедший со мной в одной ничем не примечательной маршруте, коих пока великое множество в Санкт-Петербурге. Все знают, что каждая обожающая себя девушка заходит вовнутрь этого средства передвижения, не только грациозно изгибаясь, как лань, но и невольно представляя на обозрение большинству пассажиров свои трусики-стринг. Подобное с завидной периодичностью случается и со мной. И этот раз не стал исключением. Сев на переднее сидение, спиной к водителю, я увидел(а) перед собой изумлённый взгляд девочки лет семи-восьми, которая тут же показала пальчиком в мою сторону и обратилась к сидящей рядом женщине, оторвав её от чтения: «Мама, а почему у этого дяди такие же трусики, как и у тебя?!».

Другая мамочка обязательно бы одёрнула руку девочки и что-нибудь зло прошипела ей на ухо. Эта же — нет. Она оценивающе посмотрела на меня, широко улыбнулась и достаточно громко произнесла: «Ксюня, это не дядя, а неправильная тётя, так бывает». И затем, выдержав паузу, добавила: «Я тебе об этом дома расскажу, хочешь?». Ксюня в ответ согласно кивнула и, потеряв ко мне всякий интерес, отвернулась к окну, а её мама опять погрузилась в чтение своего романа в мягкой обложке, лишь изредка бросая в мою сторону заинтригованный взгляд. А я же вспомнил(а) слова одного старого философа с весьма свойственной для русской интеллигенции фамилией – Шестов, а именно: «…человек, потерявший надежду искоренить в себе какой-нибудь недостаток или хотя бы скрыть его от себя и других, пытается найти в этом недостатке своё достоинство. Если ему удаётся в этом убедить окружающих, он достигает двойной цели: освобождается от угрызений совести и становится оригинальным».

Мои недостатки огромны: во-первых — я не настоящий мужчина, а во-вторых, совершенно не поэт. И как превратить эти недостатки в достоинства я не знаю. А очень бы хотелось…

А ещё мне хотелось бы быть моделью для Никаса Сафронова в его композиции № 9. Быть той самой читающей – значит быть настоящей женщиной. И мне нравится то ощущение, которое я испытываю, когда смотрю на эту картину… Мне нравится это отсутствие члена. Я вижу в этом поэзию бытия.

Ну а Андрей Малахов мне не нравится, он мне крайне несимпатичен: от всего в мире отмахивается зазубренной фразой – «Пусть говорят» и мнит себя великим литератором. Его небритость и очки навивают беспросветную педерастию, и от этого становится тоскливо. Наверное, от подобного чувства влез в петлю Борис Рыжий, “Наступая на брюки и крылья с трудом волоча”.

Борис Рыжий – поэт, Андрей Малахов навивает тоску, а я до ужаса желаю чего-то восхитительно розового, и чтобы под этим были чёрные колготки в крупную сетку. Я желаю быть соблазнительной. И уже полтора часа это бредовое желание затмевает собой и бунт в Пикалёво, и вечно нудные речи нашего наидемократичнейшего президента.

Наш президент апоэтичен. Тем более сегодня – 13 июня 2009 года, как впрочем, и 14,15,16… Он апоэтичен навсегда. Апоэтичность не диагноз — это состояние кошелька.

А поэзия – это когда и с 1926 профессионально занимаешься нищенством и у тебя есть «собственное» место на углу Невского и Литейного проспектов… Это когда ты подыхаешь в одной из ленинградских больниц в 1934 году. Поэтичность – это обладание фамилией Тиняков и именем Александр.

Он писал в своей автобиографии: «Природа, политика, любовь, алкоголь, разврат, мистика — все это глубоко захватывало меня и неизгладимые следы оставляло в уме и душе». Всю эту замысловатость своего существования, на мой взгляд, он озвучил следующим образом:

Существование беззаботное

В удел природа мне дала:

Живу – двуногое животное, —

Не зная ни добра, ни зла…

После прочтения этих строк становится понятным и насмехательство Ходасевича над Тиняковым в «Неудачниках», и то, что именно после прочтения сборника Тинякова «Ego sum quisum» Даниил Хармс записал в своём дневнике знаменитое: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворение в окно, то стекло разобьётся».

Что для Ходасевича недостойно и провально, для Хармса – проявление жизни: чёрное на чёрном. Тиняков, сам того не желая, стал в поэзии Серебряного Века «Чёрным Квадратом» Малевича. (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Прошлое, Трансцендентное Когда: 15 сентября, 2010 Автор: Ольга Балла

15 сентября 1930 года родился Мераб Мамардашвили

Он мог бы ещё быть нашим современником – если бы ещё при жизни не чувствовал себя не принадлежащим ни одному из времён. Если бы не смотрел на каждое время и место – извне, из точки абсолюта.

Когда его – за «невыполнение плана» – уволили из Института истории естествознания и техники, а потом лишили и кафедры во ВГИКе, его приглашали и в Милан, и в Париж… Нет, отказался, поехал в Грузию. Просто уже потому, что там он был гораздо нужнее. Свою первую лекцию на философском факультете Тбилисского университета он начал словами – его тогдашние слушатели вспоминают их до сих пор: «Я выхожу из своего одиночества к вашему сиротству и обворованности».

Ещё неизвестно, кстати, как он вписался бы в контекст в той же Европе. С контекстом – не говоря уже об условностях и авторитетах – у него всегда были сложные отношения. (далее…)

Рубрики: Будущее, Грёзы, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 14 сентября, 2010 Автор: admin

Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать. Приступая к своему ответу на доклад Вячеслава Ивановича Иванова, я должен сказать, что уклоняюсь от своих прямых обязанностей художника; но настоящее положение русского художественного слова явно показывает, что мы, русские символисты, прошли известную часть своего пути и стоим перед новыми задачами; в тех случаях, когда момент переходный столь определителей, как в наши дни, мы призываем на помощь воспоминание и, руководствуясь его нитью, устанавливаем и указываем, — может быть, самим себе более, чем другим, — свое происхождение, ту страну, из которой мы пришли. Мы находимся как бы в безмерном океане жизни и искусства, уже вдали от берега, где мы взошли на палубу корабля; мы еще не различаем иного берега, к которому влечет нас наша мечта, наша творческая воля; нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаем мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины.

Дело идет о том, о чем всякий художник мечтает, — «сказаться душой без слова», по выражению Фета; потому для выполнения той трудной Задачи, какую беру на себя, — для отдания отчета в пройденном пути и для гаданий о будущем, — я избираю язык поневоле условный; и, так как я согласен с основными положениями В. Иванова, а также с тем методом, который он избрал для удобства формулировки, — язык свой я назову языком иллюстраций. Моя цель конкретизировать то, что говорит В. Иванов, раскрыть его терминологию, раскрасить свои иллюстрации к его тексту; ибо я принадлежу к числу тех, кому известно, какая реальность скрывается за его словами, на первый взгляд отвлеченными; к моим же словам прошу отнестись, как к словам, играющим служебную роль, как к Бедекеру, которым по необходимости пользуется путешественник. Определеннее, чем буду говорить, сказать не сумею; но не будет в моих словах никакой самоуверенности, если скажу, что для тех, для кого туманен мой путеводитель, — и наши страны останутся в тумане. Кто захочет понять, — поймет; я же, раз констатировав пройденное и установив внутреннюю связь событий, сочту своим долгом замолчать.

Прежде, чем приступить к описанию тезы и антитезы русского символизма, я должен сделать еще одну оговорку: дело идет, разумеется, не об истории символизма; нельзя установить точной хронологии там, где говорится о событиях, происходивших и происходящих в действительно реальных мирах.

Теза: «ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире». Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе. «Пойми, пойми, все тайны в нас. В нас сумрак и рассвет» (Брюсов). «Я — бог таинственного мира, весь мир — в одних моих мечтах » (Сологуб). Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе (или — только кажется, что и они знают, но пока это все равно). Отсюда — мы: немногие знающие, символисты. (далее…)

Рубрики: Литература, Люди, Прошлое, Трансцендентное Когда: 29 августа, 2010 Автор: Дмитри Кокорин

…В четверть четвёртого пополудни, они уж и запамятовали – которого дня – атаман нежданно остановил продвижение войска… В тишине бескрайних просторов лета громовым раскатом прозвучал зычный глас атамана:

«’Эй, а щчо цэ прэд вамы, козачэнькы-хайдамаце?!»

Не найдя объяснения сему слову, молчали или чуть слышно переговаривались спрошенные, кони фыркали, переминаясь, местами звенела сброя… дышала степь…

«А ну, хто скажэ, видповы – ишчо ж цэ такэ?!»

«Як шчо — стэп, батьку» наконец вымолвил один токмачанин по прозвищу Гульба-Гульбулат, бывалый хайдамак и старинный друг атамана.

«А ось и ни! Стэп — тикы мрия, мара, покров, тилькы здаецця… хоч и так… Цэ ж Зэмлья прэд намы – цэ Маты наша ’Осподарыня! То розумиетэ?!»

Глас уже не рокотал, не рвал воздух, но звучал, пел, как поёт кобзар былину и как нараспев читает молитвослов священник иль заклинатель-жрец.

Ещё приснопамятный славный литератор пан Гоголь-Яновски Николай Васильич, царство ему небесное, правдиво живописал о колдовских т.е. магических склонностях и способностях запорожцев-казаков. Атаман же не токмо был сего роду, но его признавали и боялись безумно чёрныя колдуницы цыганския и почитали своим волхвы лесныя руския и – так гутарють – шаманы степных да горных татар, с чьими народами не воевал он никогда и не ссорился, а напротив, заключил Великий Союз и явился одним из немногих основателей и признанных управителей Новой Великой Орды… но это потом… (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 26 августа, 2010 Автор: Grapemile (Павел Терешковец)

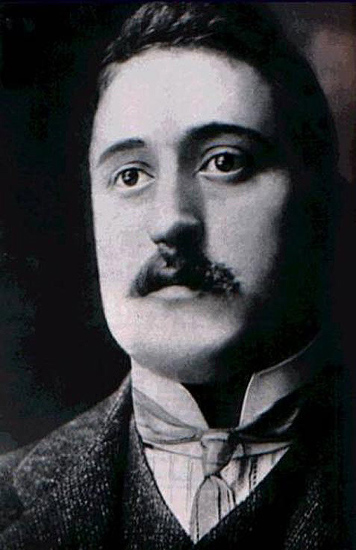

26 августа 1880 года родился поэт Гийом Аполлинер, один из создателей сюрреализма

Приоткрыть завесу тайны над каким-то вселенским секретом. Писать незыблемые строчки, не ведая, в каком направлении устремится его лирическая баркарола. Называться поэтом, слыть безумным адептом стихотворства. Таковы привилегии, по праву принадлежащие поэту. Настоящему поэту. Возможно, это в очередной раз блеснуло в сознании мсье Аполлинера, когда, подхватив испанку в свои 38, он приготовился уйти в иное измерение. В измерение, таинство которого он пытался раскрыть своим современникам. Впрочем, Гийом Аполлинер не писал «некропоэзию». Его стихи — о том, чего нельзя поставить на паузу или остановить навсегда. Любовь, смерть, страдания, изящество боли, невыносимость счастья. Вечное. (далее…)

Рубрики: Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 15 августа, 2010 Автор: kai

15 августа 1872 года родился Шри Ауробиндо Гош — выдающийся индийский йогин, поэт, философ и революционер

Сказать, что Ауробиндо был необычным человеком, — значит, почти ничего не сказать. Многие верили и верят, что он был воплощением Бога на Земле, аватаром Кришны. Сам мыслитель, будучи в высшей степени скромным, на этот счёт всегда отнекивался.

В Индии как ни появится видный духовный учитель, толпа так и норовит назвать его каким-либо аватаром и начать почитать как бога. Но понятно, что Ауробиндо был действительно выдающейся, редчайшей личностью, человеком Перемен, которых один на миллион, а то и на целое поколение. Он проявил удивительные таланты в самых разных областях знаний… Но при этом, как ни странно, в итоге не оставил после себя, по сути, буквально ничего. Так, несколько книг по философии да поэму белым стихом…

В политической деятельности Ауробиндо требовал радикальной борьбы за независимость — но в какой-то момент совершенно забросил политику. В сфере философии ратовал за путь карма-йоги, то есть активного действия, — а последние 24 года жизни провёл в практически полном уединении и тайных йогических практиках, о которых никто так ничего и не узнал. Человек-загадка. (далее…)

Рубрики: Люди, Прошлое, Путешествия, Трансцендентное Когда: 12 августа, 2010 Автор: kai

12 августа 1831 года родилась Елена Петровна Блаватская, писательница и путешественница, основательница Теософского общества.

Национальная гордость (того же сорта, которая создала миф о том, что наш шоколад самый лучший, а часы самые точные) ставит ее в один ряд с такими серьезными учеными, как Н.К. Рерих или сэр Джон Вудрофф. В опьянении кажущейся величиной ее фигуры (внушительной лишь в буквальном смысле) Елену Петровну называют не только медиумом, ясновидящей, путешественницей и талантливой писательницей — но и пророчицей, духовным лидером своего времени, философом, знатоком Востока.

Писательница? Исписав тысячи страниц, Блаватская по сути так и не сказала миру ничего нового. Путешественница? Да, тройное кругосветное путешествие дает ей полное право считаться выдающейся русской путешественницей своего времени (хотя, справедливости ради, нужно признать, что странствия Блаватской почти не принесли научной или культурной пользы, т.к. были по сути не экспедициями, как у Рериха, а метаниями, словно колеблющаяся стрелка худого компаса — то на Восток покажет, то на Запад). Философ? Но для того, чтобы быть философом ведь нужна “любовь к мудрости”, либо две составляющие по отдельности: большая Любовь и глубокая Мудрость. Елена Петровна обладала несколько иными качествами — впрочем, тоже весьма занятными. К остальным громким эпитетам, которыми снабжают колоритную, но трагическую личность Елены Петровны, лучше также отнестись со здоровым скептицизмом. (далее…)