28 марта, 2025

АВТОР: Александр Чанцев

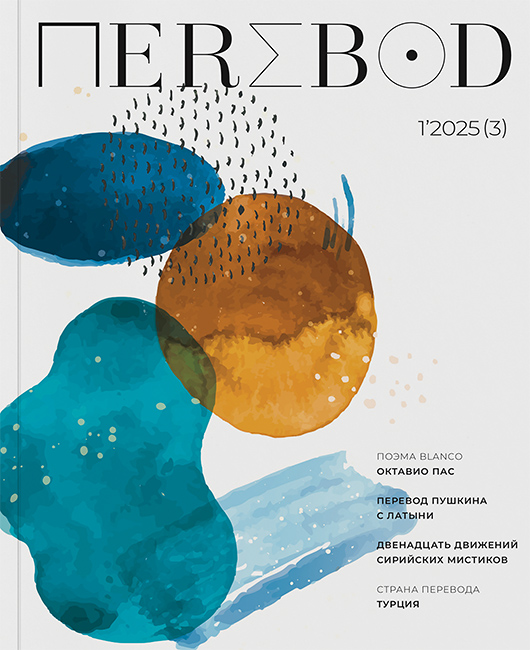

Журнал Перевод № 1’2025 (3). 290 с.

Не закрытие старых проектов (журналов, сайтов, et cetera), а появление новых в наши особые времена – уже явление радостное. Тем более, если проект оказывается интересным и жизнеспособным. Я говорю сейчас о журнале «Перевод», у которого за довольно небольшой срок где-то с середины прошлого года выходит уже третий номер. Посвящен он, как говорилось во времена раннего Рунета, сабжу – переводу, и переводу прежде всего поэтическому (впрочем, здесь «есть нюансы», и о них тоже стоит поговорить, но чуть дальше). Создается же журнал совсем небольшой редколлегией в лице Наталии Азаровой, Михаила Бордуновского, Юлии Дрейзис и Кирилла Корчагина – и очень многих, как видим, приглашенных переводчиков и консультантов. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература | Оставить комментарий »

13 марта, 2025

АВТОР: Андрей Пустогаров

«Кармен» Мериме как прототип «Идиота» Достоевского

Достоевский пару раз непочтительно отозвался о Мериме, но что такое его Настасья Филипповна и Грушенька, если не вариации на тему Кармен? В.Абаринов, «Русская душа Кармен»

*

Действительно, сходство между Кармен и Настасьей Филипповной бросается в глаза. Вот Кармен:

«То была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть. Особенно поражал ее взгляд, одновременно чувственный и дикий, такого взгляда я не видел больше ни у одного человеческого существа (…) Выслушав поток ее красноречия, дон Хосе отрывисто произнес несколько слов. В ответ цыганка бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения».

А вот Настасья Филипповна в описании князя Мышкина:

«Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное… при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она?»

Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Трансцендентное | Оставить комментарий »

20 февраля, 2025

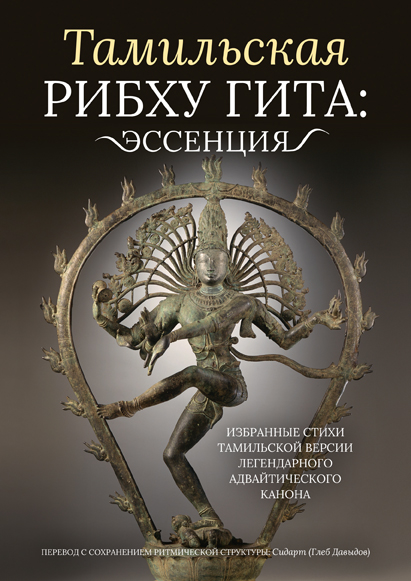

АВТОР: Глеб Давыдов

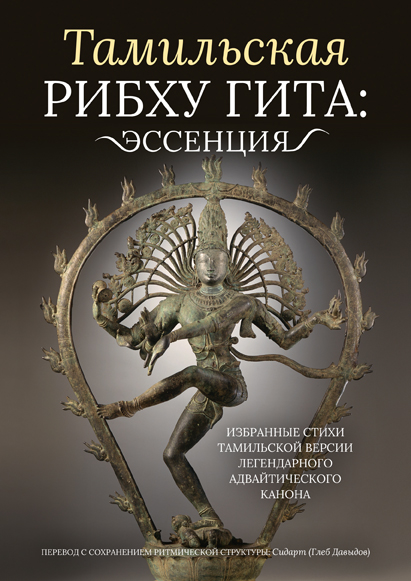

Избранные стихи тамильской версии легендарного адвайтического канона. Перевод с сохранением ритмической структуры

Предисловие (от переводчика)

Кто такой Рибху́? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Персонаж этот, подобно Даттатрее (автору другой недвойственной гиты, «Авадхута Гиты»), полумифический.

Само слово «рибху» можно перевести с санскрита как «вышедший за пределы временных ограничений», это своеобразное родовое имя-титул присваивалось мудрецам-небожителям, которые в своем аскетизме и Мастерстве приравнивались к богам и имели божественное происхождение. В поздней индийской мифологии рибху стали рождаться в человеческой форме с целью продвижения человечества на новую ступень развития. Рибху, который фигурирует в эпосе «Шива Рахасья» (в недрах которого и явлена «Рибху Гита») – по всей видимости, один из этих божественных мудрецов. Его отцом считается бог-творец Брахма: Рибху рожден из его головы. В какой-то момент Рибху вступил в конфликт с отцом и, покинув его, ушел к своему Гуру. Гуру же этот – Господь Шива. Читать дальше »

Рубрики Адвайта, Культура и искусство, Литература, Опыты, Трансцендентное, Указатели Истины, Философия | Оставить комментарий »

19 февраля, 2025

АВТОР: Наталия Черных

Писатель Наталия Черных беседует с писателем Еленой Черниковой об ИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

ИИ создан из алгоритмов. Но даже сложные алгоритмы – это унификация. Алгоритмы цифровой реальности, несомненно, влияют на человека сегодня, но вопрос в степени. Возможна ли некая механистичность (алгоритмизация) в человеческих отношениях, в скором будущем?

Наталия, ИИ не алгоритм. То, что алгоритмизовано – не ИИ. А вот когда он самообучается и принимает решения – это ИИ. Алгоритм – делает то, что вам надо: ведёт расчёты, например. ИИ делает в конце концов то, что надо ему. Сейчас он ещё так себе – спесивый дурачок. А когда ему позволят стать личностью, вручат авторское право на сочинения, дадут рычаги управления – тут и наступит… то самое. Я давно мечтаю рассказать пиджачным простакам, откуда дети берутся. У меня есть демографический план для белковых людей. Дети — абсолютное оружие, и я знаю, как их получить. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены | Оставить комментарий »

18 февраля, 2025

АВТОР: Наталия Черных

Писатель Наталия Черных беседует с писателем Еленой Черниковой об ИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

На мой глаз, с ИИ можно взаимодействовать, но ни игнорировать, ни полностью принять его человек не может. ИИ — это нечто вроде качелей в известной песне Летова «Прыг-Скок» — сам по себе. Из материалов, доступных мне, сделала вывод, что многие авторы нейронок считают то, что они создают, личностью. Они относятся к своему творению с нежностью. Но это не личность! Но почему не личность? Это нужно разъяснять снова и снова.

ИИ в моих глазах — вид гомункулуса, а квазичеловечка делают давно и регулярно. Обычно на чёрных мессах. «Открой тайну жизни!» — взывают участники, лобызая козла. Богоборчество как требование и как желание сравняться со Всевышним в созидательной мощи — сильнейшее искушение. Некоторые без обиняков называют это сатанизмом. Пусть даже весьма рафинированным. И как человеку, мнящему себя творцом всего, преодолеть искушение? В апреле 2020 года видный научный блогер, рассуждая о юриспруденции будущего, запостил яркую и беспощадную мысль: «В конце концов останется один закон: запрещается прикидываться человеком, если ты им не являешься». Это в переводе с английского, на котором он и блогерствует. А на одном из наших телеканалов учёный с той же грустью предсказывал, что к середине XXI века останется одна профессия: учитель этики для ИИ. Оба прогноза, вы понимаете, печально-радикальны, но услышать их даже в такой форме – необходимо. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены | Оставить комментарий »

17 февраля, 2025

АВТОР: Наталия Черных

Беседуют Наталия Черных и Елена Черникова, 10 февраля 2025, Москва

Елена Черникова – автор уникального романа об искусственном интеллекте “ПандОмия” (опубликован на портале Информационного агентства IANED с мая 2020 по сентябрь 2021). У этого романа судьба с захватывающим превращением опубликованного произведения в неопубликованное. Есть одобрительные отзывы профессионалов – и литераторов, и IT. А также в наличии – радикальные метаморфозы в жизни автора.

В медиа Елена Вячеславовна регулярно называет себя противником искусственного интеллекта, однако роман именно об ИИ. Парадокс, но парадокс увлекает. Что писатель разглядел в этом явлении – ИИ. Почему у Черниковой такой интерес к теме? Нужны пояснения и ответы от самого автора. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены | Оставить комментарий »

16 февраля, 2025

АВТОР: Владимир Ерёмин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной.

Акафист «Слава Богу за всё»

Под руководством Андрея Якушкина я начал осваиваться в «эзотерическом» мире Москвы, «обрастать» новыми знакомыми. Мне посоветовали записаться на семинар «Цветок Жизни», который проводил голландец Том де Винтер 9-10 ноября 1998 г. Тема семинара, как написано в выданном мне сертификате об его успешном прохождении: «Сакральная геометрия и Учение МЕР-КА-БА по учению Друнвало Мельхизедека».

На вводной лекции рядом со мной сидела женщина примерно моего возраста, в перерыве мы разговорились; оказалось, что она уже несколько лет ходит на такого рода мероприятия. Людмила была по образованию медик, интересовалась альтернативной медициной, вела семинары по Су Джок. Жила она в наукограде Пущино (Московская область), часто на несколько дней приходилось оставаться у разных знакомых в Москве. Я предложил ночевать, при необходимости, в моей двухкомнатной квартире, чем Людмила иногда пользовалась.

В конце апреля 1999 г., предварительно позвонив, она приехала на 2-3 дня со своей знакомой. Когда Людмила сняла платок, оказалось, что её голова гладко выбрита – её знакомая, Анна Ивановна была известным специалистом по медовому массажу, в частности головы. Она проживала в селе Манжерок на Алтае, часто ездила в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург для проведения этой процедуры. Анна Ивановна разрешила приехать к ней в гости на 2 недели. Так в конце июля 1999 г. я оказался на Алтае. Перед отъездом заехал к Майе Боковой, отметили с ней наш общий день рождения, она подарила мне свой старенький спальник. Читать дальше »

Рубрики Люди, Мысли, На главную, Опыты, Серии | Оставить комментарий »

4 февраля, 2025

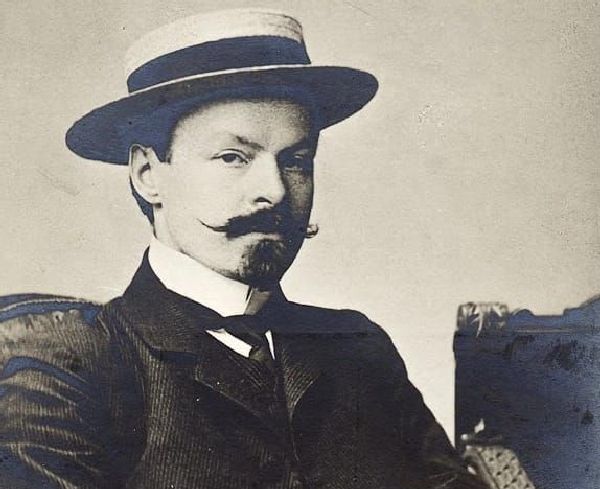

АВТОР: Дмитрий Аникин

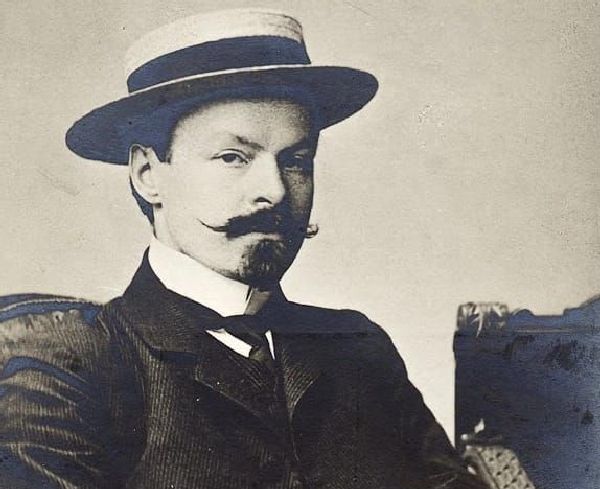

Казалось, что он, такой изысканный и нездешний, должен был явиться в Россию из какого-нибудь звучного Куала-Лумпура или Рио де Жанейро, ну, по крайней мере из Парижа. Но нет, Бальмонт приехал из глухой допотопной Шуи. А фамилия! Какое ударение ни ставь, а всё равно выходит гордо, великолепно, аристократично, нездешне. И кто догадается о происхождении Бальмонта от прозвища непутёвого предка — Баламут! «Прадед поэта Иван Андреевич Баламут был херсонским помещиком», — писала в воспоминаниях жена поэта. Надо же — херсонским помещиком! Прямо как Чичиков.

В копилку странных псевдонимов русских писателей можно добавить взятый БАльмонтом псевдоним БальмОнт. Поэзия Бальмонта была везде, была разлита в воздухе. Тэффи вспоминала, что первое посвященное ей стихотворение было стихотворением Бальмонта. Посвятил, конечно, не сам автор, а некий гимназист, который присвоил летучие строки. Бальмонт был любимым поэтом русских композиторов: Рахманинов, Прокофьев. Музыкальность его стихов зачастую перевешивала всё остальное. Иногда кроме музыкальности и вообще ничего не было. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли | Оставить комментарий »

24 января, 2025

АВТОР: Илья Миллер

Покинувший нас на прошлой неделе кинорежиссёр изменил и наше восприятие музыки в кино. Разбираемся, как Дэвид Линч создавал свои уникальные звуковые послания и кто ему в этом помогал.

«Музыка должна сочетаться брачной связью с изображением. Чтобы найти вещи, способные на это, нужно экспериментировать». Дэвид Линч

Тема прощания

Когда прошлой осенью вышел совместный альбом Дэвида Линча и певицы Christabell “Cellophane Memories”, первым ощущением было чувство прощания, с которым смешивались предвкушение и, конечно же, обязательная для этого автора загадочность. На тот момент 78-летний режиссёр находился в состоянии относительного покоя, в августе 2024 сообщив изданию Sight & Sound о том, что у него диагностирована эмфизема — хроническое заболевание легких, вызывающее одышку. К этому времени уже сошёл на нет ажиотаж по поводу ревайвала его с Марком Фростом непостижимой межпространственной мыльной оперы «Твин Пикс», третий сезон которой был показан в 2017 году. С тех пор Линч принял участие в провидческом, как кажется сейчас в перспективе, треке Flying Lotus под названием «Fire Is Coming», выпустил (и снялся в главной роли) 17-минутный черно-белый фильм Netflix об обезьяне-капуцине, подозреваемой в убийстве, снялся в роли режиссёра вестернов Джона Форда в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы» (2022) и развёлся в четвертый раз. Читать дальше »

Рубрики Визуал (проект Ильи Миллера), Звуки (музыка и прочее), Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Люди | Оставить комментарий »

17 января, 2025

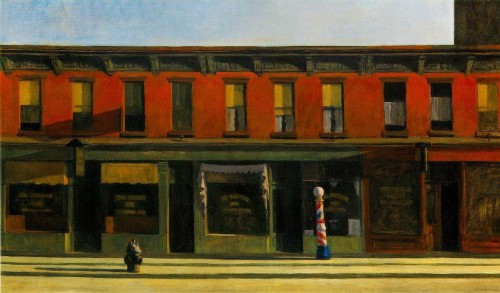

АВТОР: Виктор Тёркин

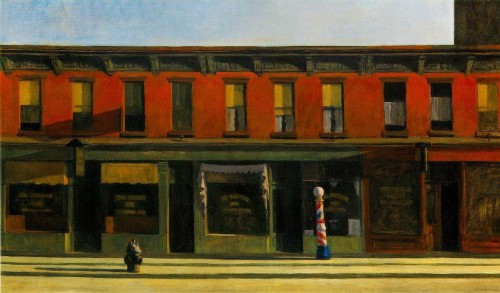

«Эдвард Хоппер это квинтэссенция американского художника-реалиста. Его работы стали неотъемлемой частью американского опыта»

— Роберт Хьюз —

Самоанализ, отчужденность, изнанка американской мечты. Все это о нем, но все это совершенно не точно.

Сначала Эдвард Хоппер (1882-1967) собирался стать коммерческим книжным иллюстратором. Чтобы добиться успеха на этом поприще, он предпринял путешествия по Европе, где попытался чему-нибудь научиться, но… тогда в моде были разнообразные авангардные течения, а ему больше нравилась классика. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Мысли, На главную, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее | Оставить комментарий »

5 января, 2025

АВТОР: Наталия Черных

Любовь к “другому” старательно прививалась русскоязычной культуре последние несколько десятилетий. И когда на западе слово “другой” стало почти сатирическим, отечество наше классически трепетно охраняло “другого”. Его замашки и вкусы (которых и не было). Такова русская литература с ее “кто виноват” и “что делать”. И выводом: никто не виноват и ничего делать не надо. Эти выводы мы сами сделали под руководством “другого”. Но что такого скверного или нечистого в этом “другом”.

По сути “другой” — это эксперт. Приглашенное на некоторое время для проведения исследования лицо, которому нужно платить за работу. Если заказчик статусный, то эксперт может поработать бесплатно и повысить свой статус. Если дело юридическое или судебное, то и здесь работа эксперта может быть бесплатной — важен скорый и качественный результат. В любом случае, эксперт — лицо со стороны, появляющееся по приглашению. Как оценщик в городском ломбарде. К эксперту обращаются. Он сам не назначает себя экспертом, не занимается саморекламой и не говорит о своих достоинствах. Он служит. Тихо и аккуратно, как герои пьесы Евгения Шварца.

“В серьезных делах я тих,” — говорит трактирщик Пьетро. Он людоед. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Люди, Мысли, На главную, Перемены | Оставить комментарий »

20 декабря, 2024

АВТОР: Александр Чанцев

Владимир Казаков. Незаживающий рай: проза, письма / Составление, предисловие и примечания Анатолия Рясова, подготовка текста и общая редактура Петра Молчанова. СПб.: Jaromir Hladik press; М.: Носорог, 2024. 368 с.

За новую книгу Владимира Казакова (1938—1988) и, что немаловажно в случае этого непроявленного автора, за новые сведения о нем — перед его составителем с его соратниками хочется снять шляпу, прочие головные уборы и отвесить поклон. Земной или небесный.

Непроявленный же Казаков дважды. Во-первых, минимум биографических сведений — только загляните, например, на его страничку в Википедии, статьи меньше не сыскать. Что объяснить сложно (жил совсем недавно, живы еще знавшие его), но можно — тут и личная стратегия непубличности, и развивавшаяся душевная болезнь, из-за которой писатель добровольно заточил себя в квартире, и еще трагические обстоятельства самостоятельного ухода из жизни, что его вдова и мать не афишировали, с одной стороны, способствуя изданию его книг, с другой же, тая детали его жизни. Во-вторых, таинственность, его выпадание, сокрытие от взгляда широкого читателя и исследователей обусловлены еще и тем, что он ускользает, бежит каких-либо принятых литературоведческих определений. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли | Оставить комментарий »

15 декабря, 2024

АВТОР: Владимир Ерёмин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.

Акафист «Слава Богу за всё»

Судьба сводила меня в новой жизни с необычными людьми, некоторых из них я считаю своими наставниками. Они был очень разными, но объединяла их жажда познания себя и Мира, стремление постигнуть тайны Бытия; любопытно, что все они были ровесниками – 1933-1934-го года рождения. О Льве Константиновиче Петрове и его миропонимании я рассказал в статьях на сайте «Перемены» (1); Лев Вячеславович Клыков (2) написал несколько книг, в 2012 г. он переехал из Москвы в Крым, в интернете есть видео его бесед на разные темы. Первыми наставниками, с которыми я общался до окончания их земного пути были Андрей Иванович Якушкин и Майя Максимовна Боковая – о них и пойдёт далее речь. Здесь уместно процитировать последний абзац Введения из книги Владимира Шмакова, в котором он замечательно охарактеризовал таких людей (3). Для меня это стало напутствием в новой жизни. Читать дальше »

Рубрики Люди, Мысли, Опыты, Серии, Философия | Оставить комментарий »

9 декабря, 2024

АВТОР: Олег Доброчеев

Мы писали две недели назад, «что инерция общественной жизни до среды 27 ноября еще сохранится, а с субботы 30 числа начнет формироваться новая творческая волна». Затем, неделей позже, добавили: «неутихающее военное безумство Запада говорит, что ближайшие турбулентные недели декабря прочувствуют многие».

Этот прогноз иллюстрируют события в Сирии: 27 ноября оппозиция начала наступление на сирийскую армию, 30 вошла в Алеппо, а 8 декабря захватила столицу Дамаск. По сообщениям СМИ, восставшие при этом договорились с премьером Сирии о переходном правительстве. Читать дальше »

Рубрики Мысли, Перемены, Проекты, События | Оставить комментарий »

6 декабря, 2024

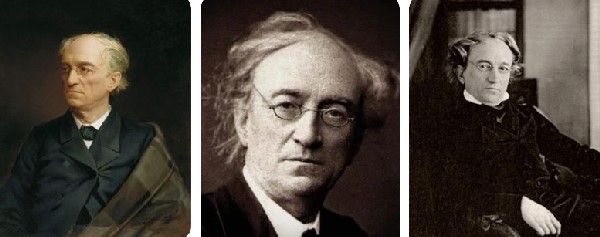

АВТОР: Дмитрий Аникин

Пылкий, влюбчивый человек с растрёпанными седыми волосами. Тэффи рассказывала, что была такая игра — определять для каждого писателя, кем бы из товарищей по ремеслу он мог быть написан, чей он, так сказать, тип. Решили, что Гоголя мог бы написать Лев Толстой, а Куприна — совместно Кнут Гамсун и Джек Лондон.

С Тютчевым, скажу я, всё ясно: он — несомненный герой Гофмана, что-то среднее между сумасшедшим профессором и вдохновенным духовидцем. С большим интересом к немецким вдовушкам.

О Север, Север-чародей,

Иль я тобою околдован?

Иль в самом деле я прикован

К гранитной полосе твоей? Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Философия | Оставить комментарий »