В разрывах листвы

2 декабря, 2011

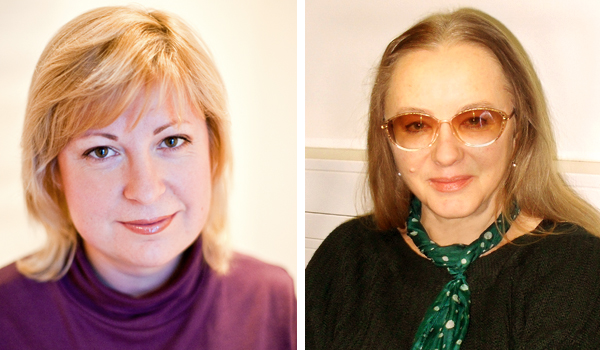

АВТОР: Андрей Бычков

Он приходит на тайцзи по средам и четвергам. У него нет имени, и про себя он думает, что он не человек. Серж сушит на батарее носки, в раздевалке душно, а Жека – простой парень – приехал на велосипеде из пригорода. Мастер, как всегда, в белых носках, загорелый, чем-то похожий на теннисиста, длинные седые волосы схвачены обручем, чтобы не падали на лицо. Сегодня изучают пан-лю-цзи-ань – искусство толкания руками, и он становится человеком, когда его касается другой человек. Одиночная форма, которую изучали на прошлой неделе, слишком абстрактна, ее можно исполнять и в космосе, вниз головой. Другой человек – это то хорошо, то плохо, что, впрочем, разделить бывает довольно непросто.

Дома на подоконнике через цветок на окне просвечивает солнце. Большие черные листья разрывают его на части. Оно плавится и висит, оно не опадает в разрывах листвы. Это его солнце и он часто думает об этом, когда остается один.

Если бы у него были деньги, он начал бы изучать тайцзи и раньше. Но деньги, как и многое другое, появляются почему-то потом. Не то, чтобы когда они уже не нужны, а как когда как-то уже не очень и хочется. Один человек называл это принципом изначального опоздания.

Почему он не может рассказать им, кто он? Впрочем, они и не спрашивают. Людям наплевать друг на друга, даже если они занимаются тайцзи. На тайцзи даже чаще. Здесь используют тело другого в своих интересах. Ты движешься, твои движения используют для себя. Закатывая глаза, получают свою долю священной энергии ци. Кто-то избавляется от фарингита, кто-то от простатита. Кому-то интереснее касаться женщин, кому-то мужчин. Новички вынуждены подчиняться, и его тело не исключение. Как говорит Серж, молодой мускулистый гомосексуалист, — всё в одном флаконе.

«Все эти пидарасы, конечно же, раньше занимались карате, читали Кастанеду, медитировали, ездили в Индию или Непал, занимались бальными танцами, а теперь их объединяют идеалы тайцзи… А я? Предпочитаю ли я саморазрушение своему отчаянию?» Читать дальше »