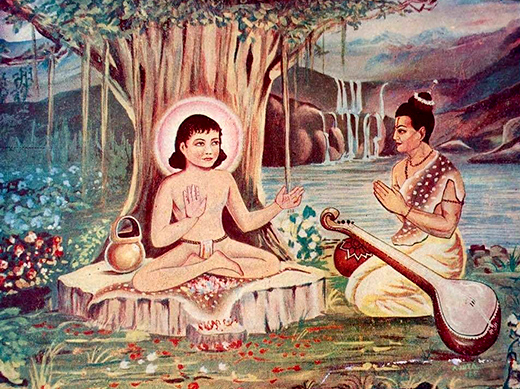

«Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению многие великие духовные учителя, среди которых Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакра Гиты» с сохранением ее изначального санскритского стихотворного размера. Публикуется впервые.

- НОВОЕ В БЛОГЕ: «Титаник» из Манхэттена. Red Lamb. The Charlatan. Tucson: Prav Publishing, 2025. 186 c.

- НОВОЕ В РУБРИКАХ: ИСКУССТВО / ЭЗОТЕРИКА / ПУТЕШЕСТВИЯ /

О ЛИТЕРАТУРЕ / ИСТОРИЯ / ХУД.ЛИТ. / НОН-ФИКШН

Беседа Александра Чанцева с Татьяной Горичевой — философом, богословом, защитником животных, диссидентом. Не так давно у нее вышло две книги — «Новый Град Китеж» (в соавторстве с Юрием Мамлеевым) и «Говорящие “Да”» (первый опыт православной экологии). Беседа разворачивается вокруг тем экологии, отношения РПЦ к животным, зеленого капитализма, феминизма, а также Даниила Андреева, Хайдеггера и изменений в сознании человечества.

Небольшое эссе писателя Андрея Бычкова о том, что такое смерть (прежде всего, смерть иллюзорного образа себя) и что она происходит каждое мгновение, хотя мы и закрываем на это глаза, надеясь таким образом от нее спастись. Прямой призыв прямо сейчас открыть глаза и посмотреть со всей ясностью на то, что же такое смерть. Выступление на симпозиуме «Философия жизни и смерти в России».

14 ноября 1905 года родился Аннамалай Свами — один из самых известных учеников Раманы Махарши, ставший в последние годы своей жизни тоже великим мастером, с точностью и эффективностью передававшим указатели Раманы. Публикуем главу из книги В.Ганешана о внутреннем пути Преданных Раманы Махарши, посвященную Аннамалаю Свами. О его внутреннем и внешнем пути.

Исследование Андрея Пустогарова, в котором дан анализ противоречий в традиционной трактовке событий «Илиады» и предлагается реконструкция в духе альтернативной истории. Возникновение поэмы Гомера автор связывает с крестовыми походами против Османской империи. Попутно называя настоящего создателя «Илиады» и предлагая версию происхождения термина «греки».

22 октября 1873 года родился Свами Рама Тиртха, один из подвижников Адвайта-веданты, человек, чья сила самореализации и присутствия позволили ему принести это Знание на Запад и, минуя фильтры обусловленного ума, донести до слушателей в виде лекций и притч самые тонкие оттенки истинного самоисследования. Публикуем одну из этих лекций. Впервые на русском языке.

Книгу «Авадхута Гита», переведенную главным редактором «Перемен», можно теперь приобрести в виде печатного бумажного издания (а также в виде «электронной книги»). Об «Авадхута Гите» специально для этого издания написал Муджи. Публикуем этот краткий отзыв, дающий хорошее представление о том, что это за книга.

Анна Бердичевская о том, что такое нон-фикшн и какие значения это слово получило в России и на Западе. Чем слово отличается от термина, а термин от лейбла. «Парадокс состоит и в том, что язык не только создатель и накопитель человеческой культуры, но и зеркало для неё, то есть наше общее зеркало. Так что имеет всё же смысл внимательно вслушиваться и всматриваться в новые слова языка. И в новые смыслы».

Даттатрея — легендарный персонаж индуистской мифологии. Архетипическое воплощение великого Учителя, Гуру, жизнь и слова которого — проявление высшей мудрости и истинного Знания. Его «Авадхута Гита» — одно из главных писаний Адвайта-веданты. Эту Гиту вполне можно назвать «Библией недвойственности». Перевод, сделанный Глебом Давыдовым и публикуемый впервые на «Переменах» — это первый перевод «Гиты» в стихах, с сохранением оригинального санскритского размера.

По просьбе писателя и издателя Натальи Рубановой, Глеб Давыдов ознакомился с несколькими рассказами Наталии Гиляровой из ее только что вышедшего сборника «Финтифля» и опубликовал на них небольшой отзыв. Прочитав который издатель книги и ее автор не остались в долгу и ответили Давыдову, а также задали несколько уточняющих вопросов. И Глеб Давыдов дал им необходимые разъяснения.

Андрей Пустогаров дает новое прочтение трагедии Шекспира, попутно предпринимая ее почти что детективный разбор. Начинает он с расследования о том, какого цвета Отелло. И, отталкиваясь от ответа, формулирует, в чем смысл этой трагедии. Помогает ему Ф.М. Достоевский. «На наш взгляд коллизия, аналогичная коллизии Отелло и Яго, содержится в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»».

29 июля 2020 г. покинул наш мир писатель Игорь Яркевич. Со всем уважением к нему, но осознавая, что из песни слова не выкинешь, публикуем не слишком комплиментарный критический анализ его ранней литературной деятельности, выполненный Олегом Давыдовым в 1994 году и вышедший в «Независимой газете» и в книге «Демон сочинительства» с подзаголовком «До чего доводит борьба эстетики с этикой». Впрочем, не стоит считать этот текст исчерпывающей характеристикой всего творчества Яркевича.

Двухчастное эссе Владимира Косулина об Андрее Тарковском. Первая часть — о непростых взаимоотношениях Тарковского и Солженицына называется «В чужом глазу». Вторая, о Тарковском и Кубрике, называется «Энергия заблуждения». Солженицын усмотрел «липу» в «Андрее Рублеве», а Тарковский — в фильме «Космическая одиссея: 2001».

Александр Чанцев анализирует биографию Ницше, написанную Сью Придо (Sue Prideaux. I Am Dynamite! A Life of Friedrich Nietzsche). «История Ницше – при всей внешней как бы бессобытийности его жизни (все ушло внутрь, взрыв подорвал не только старого Бога, но и молодого философа) – окружавших его людей и той эпохи такова, что биограф вообще мог бы особо ничего не делать, все равно выйдет захватывающе».

Еще одна (разумеется, безуспешная, но занимательная) попытка «философа, который пилит сук, на котором сидит» (так называет себя автор этого текста Роман Шорин), разобраться в том, в чем невозможно разобраться посредством интеллекта. На этот раз это «что-то» (а по сути, ничто) названо «любовью». «Не любовь — для нас, но мы — для любви», — вот этот тезис, казалось бы, достойный того, чтобы прибить его к дверям клуба потребителей, дабы у заблудших душ появился шанс одуматься. Однако присмотримся к нему повнимательнее».

Интервью Эндрю Коэна (бывшего ученика Пападжи) с Экхартом Толле, в котором дается разъяснение феномена Surrender. Он рассмотрен здесь как прямой путь для тех, кто хочет прийти к освобождению от страдания (которое определяется как конфликт с тем, что есть, и попытка найти себя в чем-то, что будет). Что такое подлинное самоотречение и «выход за пределы мира»? Что реально, а что нет?

Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины.

Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины. «Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера.

«Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера. Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам.

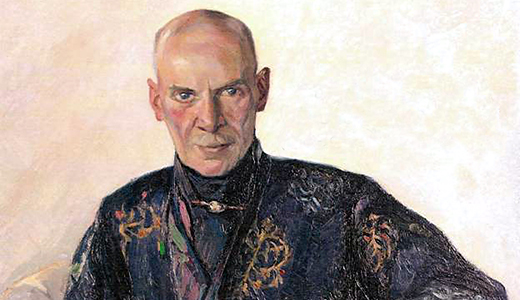

Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам. Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом.

Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом. Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать.

Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать. Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска.

Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска. Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы.

Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы.  Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов.

Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов. «Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений.

«Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений. Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?

Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?