СМОГ на площади: «Мы будем быть»

13 апреля, 2011

АВТОР: Виктория Шохина

14 апреля 1965 года у памятника Маяковскому прошла первая демонстрация смогистов

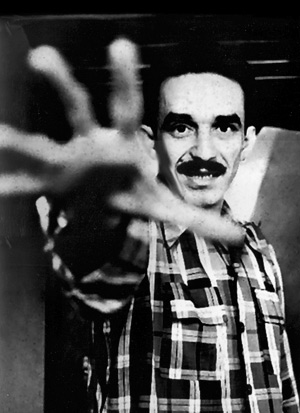

СМОГ: Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Леонид Губанов, Аркадий Пахомов. 1965 г. Фото взяты с сайта

Розовощекий мальчик объявил программу СМОГа, закончив призывом идти к Дому литераторов. Они хотели, чтобы СМОГ признали самостоятельной творческой организацией, дали помещение для выступлений и т.д. А еще они требовали свободы творческого слова и освобождения Михаила Нарицы, Владимира Буковского, Владимира Осипова, Иосифа Бродского…

С плакатами по Садовому

По воспоминаниям Владимира Батшева (это он выступал с программой), было их в тот день человек 12. Да еще 40—50 «малых шефов» — сочувствующих; это люди, которые устраивали вечера смогистов, держали салоны, помогали. Леонида Губанова не было — его, спасая, не пустил на площадь Владимир Алейников.

Смогисты двинулись по Садовому кольцу. Они несли смешные плакаты: «Мы будем быть»; «Оторвем от сталинского мундира медные пуговицы идей и тем»; «Будем ходить босыми и горячими». Самый лихой плакат — «Лишим соцреализм девственности» Марк Янкелевич придерживал для конечной точки – для ЦДЛа. За недолгий путь от Маяковки до Герцена (ныне Большая Никитская) демонстрантов изрядно потрепали крепкие, спортивные, коротко стриженые ребятки. Кого-то оттеснили в сторону, плакаты порвали. Особую ярость гэбистов вызвал почему-то плакат Саши Васюткова: «Русь! Ты вся поцелуй на морозе!» (Потом Васютков напишет поэму о площади Маяковского, и ее долго не будут печатать.) Читать дальше »