НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Хроника: Часть 27. «Новый мир» реагирует на Неудобную литературу. Михаил Бутов VS Виктор Топоров

Рубрики: Другие сайты (ссылки), Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Неудобная Литература, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Проекты Когда: 14 июня, 2010 Автор: Глеб Давыдов

Я уже говорил: существующий литературный процесс сам по себе меня особо не интересует (интересуют скорее причины, по которым он меня не интересует, и в Хронике Неудобной литературы я стараюсь добраться до этих причин). Поэтому я за лит. процессом пристально не слежу, сетевых дневников писателей и редакторов толстых журналов не читаю и литературных собраний не посещаю. В итоге тот резонанс, который вызывает наш проект Неудобная литература в литературном улье, доходит до меня с небольшим опозданием. Но все же доходит. А поскольку я веду Хронику Неудобной литературы, нужно бы этот резонанс здесь зафиксировать хотя бы в его самых занятных проявлениях.

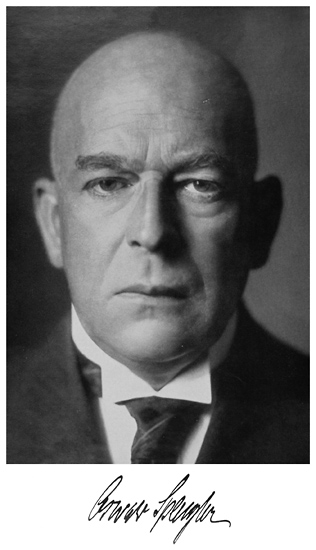

Михаил Бутов, зам. главного редактора журнала «Новый мир»

31 мая Михаил Бутов, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», одного из, подчеркнем, самых знаменитых толстых журналов в стране, на реплику Виктора Топорова из его ответов на вопросы Неудобной литературы.

Реплика Топорова, на которую отозвался Бутов, заслуживает того, чтобы повторить ее снова:

Сталин говорил (причем как раз писателям и издателям): дело первостепенной важности нельзя поручать третьестепенным людям. В традиционных толстых журналах работают (а главное, задают тон) третьестепенные люди с пятистепенными вкусами. Твардовский, Кочетов, Катаев были прежде всего яркими личностями (при всей гротескности самих этих фигур) – а нынче что? Причем служивая серость сидит в журналах долгими десятилетиями и не забывает воспитать себе точно такую же смену. Отсюда и третьестепенность самих «толстяков» – даже в кризисный год, когда писателю вроде бы некуда больше податься. Что же до отказа подлинным талантам, то причина еще прискорбнее: их не только не умеют, но и просто-напросто ленятся распознать, потому что третьестепенные люди, занятые делом первостепенной важности, не могут не быть, вдобавок ко всему, лодырями и халтурщиками.

А вот реакция Бутова (для тех, кто не сходил по ссылке):

Вот все-таки заебал «литературный скандалист» Топоров. Не то чтобы раздражал, как, скажем, назойливый комар, а именно что заебал — ну, как тесная квартира навсегда или

P.S. А вот хвалит Топоров такого фигля-мигля. Две вещи — «Ты так любишь эти фильмы» и «Щастье». И вроде как фигль-мигль такой весь культовый сетевой. Но в сети я нашел только пописушку на пару страниц (да и ту либрусек предлагает скачивать за деньги). Интересно было бы почитать в целях ремесленного (надоело слово «профессиональный») роста культового фигля-мигля, который такой крутой, что его нигде не печатают. Не подскажете ли, где это возможно сделать? Фигль-мигль, отзовись — летит к тебе мой клич над пустыней, набитой третеразрядными серыми личностями, коих так живо изобразил нам литературный скандалист Топоров.

Так раздражается на Топорова заместитель главного редактора «Нового мира», писатель Михаил Бутов. Собственно, Виктор Топоров, как мне сегодня сообщили, уже ответил Бутову на этот выпад. Ответ можно прочитать здесь. В этой колонке Виктор Топоров удачно подмечает: реакция Бутова — явное доказательство его, Виктора, правоты относительно литературных чиновников, позасемших (по выражению лит.критика Льва Пирогова, который, кстати, тоже в своем ЖЖ на предмет Неудобной литературы) в многоуважаемых толстяках, — доказательство абсолютной точности диагноза, поставленного Топоровым. За-дело!

Очень характерно, что Михаил Бутов, возмущаясь диагнозу и как бы отвечая Топорову на его слова, не дал ссылку на Перемены, на тот самый пост, в котором Топоров высказал свое мнение (не дал и вообще не сообщил, где это он вычитал наезды Топорова). Словно Бутов не знает о негласном правиле поведения в сети — нужно ссылаться на источник, а то ведь твои слова повиснут в пустоте, а то и вовсе будут восприняты как клевета… Где Топоров это сказал? Когда? По какому поводу? Ни упоминания Перемен, ни гиперссылки, ни тем более сообщения о проекте Неудобная литература — ничего этого в соответствующем посте Михаила Бутова нет. Само по себе это демонстрирует его страх и «неудобность» для него существования проекта Неудобная литература — во-первых. А, во-вторых, в очередной раз доказывает правильность топоровского тезиса про лодырей и халтурщиков. Ведь если бы Бутов был немного внимательнее, он бы увидал в Хронике Неудобной литературы не только непосредственно на него (и на таких, как он) направленную критику Виктора Топорова, но и вычитал бы много чего еще интересного и про толстые журналы, и про книжные издательства, и про текущий литературный процесс. А потом — посвятил бы всем этим проблемам не один короткий пост в своем ЖЖ (в котором поведал миру о том, как «заебал» его скандалист Топоров), а — большую обстоятельную статью по теме в ближайшем же номере «Нового мира». Разумеется, со всеми необходимыми ссылками на Толстый веб-журнал XXI века «Перемены» и на другие источники. А может быть и не одну статью, а, скорее, несколько публикаций, и в том числе — несколько рецензий на книги проекта «Неудобная литература». Глядишь, интересный бы номер получился… Да и запах говна (который, как признался Бутов, ему «приходится долго выносить») исчез бы… А пока Михаил Бутов этого не сделал, прав, абсолютно прав остается Виктор Топоров. На все сто процентов.

На сегодня у меня все. Скоро продолжим!

***

Хроника Неудобной литературы будет продолжена, если к тому появятся поводы. А вот Содержание Хроники проекта Неудобная литература – в том порядке, в котором я рекомендую вам ее читать, чтобы получилась занятная драматургия (впрочем, это гипертекст, и у вас могут возникнуть свои соображения на эту тему):

— Переписка с Александром Ивановым из Ад Маргинем и представление романов «Побег» и «Мотобиография»

— Виктор Топоров и его Опция отказа. Как это работает, или как найти издателя

— Ответы Дмитрия Быкова

— Ответы Сергея Шаргунова

— Ответы Вячеслава Курицына

— Ответы Николая Климонтовича

— Ответы Владимира Сорокина

— Ответы Дмитрия Бавильского

— Ответы Александра Иванова

— Невозможность продать (в символическом смысле)

— Ответы Льва Данилкина

— «Хорошая вещь пробьется», или Неудобность Галковского

— Ответы Андрея Бычкова

— Ответы Лидии Сычевой

— Ответы Виктора Топорова

— О том, как в толстых журналах 80-х понимали «гласность», а также об отношении издателей к сетевой литературе

— Ответы Алексея Варламова

— Ответы Игоря Панина

— «Новый мир» реагирует на Неудобную литературу. Михаил Бутов VS Виктор Топоров

— Ответы Льва Пирогова

— Ответы Евгения Лесина

— КУКУШКИНЫ ДЕТКИ. Роман Олега Давыдова (к началу первой публикации)

— Ответы Лизы Новиковой

— Ответы Сергея Белякова

— Ответы Ефима Лямпорта

— «А вокруг скачут критики в мыле и пене…» (про литературных критиков)

— Роман «Побег» и МИТИН ЖУРНАЛ

— Ответы Романа Арбитмана

— Переходный период. Битники, Пелевин и — ответы Виктории Шохиной

— Ответы Макса Немцова

— Ответы Юрия Милославского

— Ответы Дениса Яцутко

— Таба Циклон и Джаз на обочине. Гонзо-стайл и антихипстеры

— Игры пастушка Кришны

— Книги проекта Неудобная литература

Вся Хроника Неудобной литературы всегда доступна вот по этой ссылке.

«Лиза Новикова, проработавшая литературным обозревателем около восьми лет, кажется, самый внимательный и регулярный читатель. Поэтому у кого, как не у нее, узнавать, что сегодня происходит с литературой? Статьи Лизы Новиковой появлялись в «Коммерсанте» еженедельно и по нескольку раз. Плюс тексты в приложениях и других СМИ этого же издательского дома. Кажется, трудно поставить рядом с ней кого-то еще, даже и из числа газетных обозревателей, читающих новинки избирательно. А вот Лиза читает всё. Ну или почти всё» (из вреза к интервью с Лизой Новиковой ). Окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук (диссертация «Поэтика русской эпиграммы пушкинской эпохи»). Публикуется как критик с 1993 г. – в том числе и .

«Лиза Новикова, проработавшая литературным обозревателем около восьми лет, кажется, самый внимательный и регулярный читатель. Поэтому у кого, как не у нее, узнавать, что сегодня происходит с литературой? Статьи Лизы Новиковой появлялись в «Коммерсанте» еженедельно и по нескольку раз. Плюс тексты в приложениях и других СМИ этого же издательского дома. Кажется, трудно поставить рядом с ней кого-то еще, даже и из числа газетных обозревателей, читающих новинки избирательно. А вот Лиза читает всё. Ну или почти всё» (из вреза к интервью с Лизой Новиковой ). Окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук (диссертация «Поэтика русской эпиграммы пушкинской эпохи»). Публикуется как критик с 1993 г. – в том числе и .

В этой части Хроники

В этой части Хроники